서 언

재료 및 방법

국내 농업유전자원정보 수집

국외 농업유전자원정보 수집

농업유전자원 다양성 분석

결 과

국내외 유전자원정보 작물별 비교

농업유전자원 다양성 비교

국내 유전자원 다양성 변화

국내 토종 유전자원 현황

고 찰

적 요

서 언

2022년 농림축산식품부에서 발표한 농림업 생산액 및 GDP 대비 부가가치 비중에 대한 통계자료에 따르면, 총 부가가치의 비중 가운데 농림업은 총 부가가치 비중의 1.7% (33,223억원)으로 그 중에서 재배업의 비중은 54.4%로 크게 차지하고 있다(e-나라지표, https://www.index.go.kr). 이러한 생산액은 첨단 디지털농업의 발전과 함께 작물 생산량의 증가로 더욱 비중이 높아질 것으로 예상되지만 기후변화, 고령화, 청년농업인 감소, 재배지 감소 등으로 인해 생산성은 둔화될 것이며, 결국 자원 멸종, 소멸 등으로 인하여 미래 농업 생물다양성 감소로 세계식량 사정이 악화될 것이다(Chaudhary et al., 2019; Hong and Jun, 2021; Kim, 2011). 따라서 인간이 활용가능한 미래 식량자원을 발굴하고 개량하기 위해서는 작물의 근연종을 이용하거나 첨단 과학기술을 이용한 작물의 유전적 개량, 육종기술 개발을 위해 유전자원 형질의 유사성 및 특이성과 같은 생물다양성을 보존하고 활용해야 한다. 농업유전자원의 다양성을 보존하여 미래의 식량안보를 안정적으로 유지하기 위해서는 환경에 적합한 품종 발굴 및 개량, 유전적 변이활용 기술 개발, 디지털 육종, 스마트 팜과 같은 첨단 농업기술의 도입과 보급이 요구된다(Jeon et al., 2023). 하지만 활용가능한 유전자원을 확보하고 지속적으로 관리하여 수요자가 필요로 하는 자원소재를 제공하는 것이 우선되어야 할 것이다(Lee et al., 2000). 그러기 위해서는 미래의 농업변화에 대처할 수 있도록 환경 및 유전적 변이에 따라 변화할 수 있는 양적형질과 질적형질이 독립적이거나 혹은 상호관계를 통해 진화하고 발전하는 생물학적 특성을 고려하여 다양한 형질의 자원을 확보하고 관리하는 등의 농업유전자원 다양성 관리에 힘써야 한다.

국내에서는 농촌진흥청 국립농업과학원 농업유전자원 종자은행(RDA Genebank)에서 벼, 밀, 콩, 고추, 토마토, 상추, 참깨, 홍화 등 식량, 원예, 특용작물에 대한 수집과 보존업무를 수행하고 있으며, 기초(메타), 특성(형질) 정보가 검증된 관리자원과 후보(임시) 자원을 체계적으로 관리하고 있다(Han et al., 2024; Hwang et al., 2024; Kim et al., 2024). 그리고 유전자원 중에서 환경변화 적응성, 병해충 저항성, 건강 기능성 등 농업인 및 연구자들의 요구에 적합한 우수자원 선발을 위한 연구도 함께 진행하고 있다(Jeong et al., 2019; Lee et al., 2016). 또한 지역적 환경에 적응한 재래종, 야생(근연)종과 같은 토종 유전자원을 수집하여 환경 적응이 강한 유전자원을 보존함으로써 국가 고유의 유전자원을 통한 육종연구 소재확보와 자원 주권 확보에 기여하고 있다(Hwang et al., 2023). 하지만 농업경제 침체, 자원수집에 대한 국제적 협력의 부족, 농업유전자원 가치와 다양성 보존의 중요성에 대한 낮은 관심으로 인해 관련연구가 정체되고 있다(Kim et al., 2013). 더욱이 지역환경에 적합한 토종 유전자원의 형질을 이용한 신품종 개발과 육종 기술을 고도화는 미래 식량안보와 농업에 대한 이익 창출을 위해서 필요한 농업활동이지만 수익경제에 따라 높은 부가가치의 작물중심 재배와 수입작물의 의존도가 높아지면서 1990년대 유행하였던 토종에 대한 국민적 관심도 점차적으로 낮아지고 있다. 따라서 국내 농업유전자원에 대한 다양성을 국제적 수준에서 비교하고 토종 유전자원의 현황을 분석하여 미래 식량안보를 위해 농업유전자원 다양성을 보존하기 위한 방안이 모색되어야 한다(Priyanka et al., 2021).

본 연구는 농촌진흥청 국립농업과학원 농업유전자원센터 RDA Genebank에서 보존하고 있는 유전자원(Kim et al., 2010)과 글로벌 통합 유전자원정보시스템인 Genesys (Singh et al., 2024)의 자원정보를 비교하여 농업 유전자원 현황과 국내 자원의 관리를 다양성 지수를 통해 진단하고자 한다. 그리고 국내 원산지의 야생(근연)종, 재래종을 포함한 토종유전자원의 현황을 분석하여 농업유전자원의 다양성 증대를 위한 토종 유전자원 관리의 중요성과 앞으로 미래 식량안보를 위한 다양성 증대를 위한 방안을 고찰하였다.

재료 및 방법

국내 농업유전자원정보 수집

농촌진흥청 국립농업과학원 농업유전자원센터의 RDA Genebank는 농업유전자원의 효율적 관리와 안정적인 중장기보존을 위하여 1987년에 설립하여 운영하고 있다. RDA Genebank는 실물자원 관리 뿐만 아니라 활용성 증대를 위하여 각 작물별 자원에 대한 재배내역, 형태적 특성, 기능성, 병 저항성 등과 같은 형질 특성정보를 함께 제공하고 있다(Kim et al., 2013). 2024년 2월 기준의 RDA Genebank자료에서 다양성 분석을 위하여 종명과 원산지 정보가 누락된 자원목록을 제외했을 때, 총 356작물, 197개 원산지, 622종으로 구성된 216,484자원을 분석자료로 사용하였다(Table 1). RDA Genebank는 등록된 자원 이외에도 자원보존을 위해 국외로부터 미개봉 영구보존을 위한 블랙박스(Black box) 저장자원, 신품종, 국외 수집을 통해 접수된 임시자원도 함께 관리하고 있는데 본 연구에서는 등록된 관리자원을 대상으로 자원현황을 분석하고 해외 통합 유전자원 정보와 비교하였다. 수집된 유전자원은 Table 1에서와 같이 벼, 밀, 보리, 콩 등 국내 원산의 식량작물 위주로 보존되고 있었다.

Table 1.

Top 10 crops, origins, species for germplasms managed by RDA Genebank.

국외 농업유전자원정보 수집

Global Crop Diversity Trust (Crop trust)는 해외 각국에는 자국의 유전자원을 통합 관리하여 다양성 보존을 극대화하고 관리의 효율성을 증대시키기 위하여 Genesys (https://genesys-pgr.org)를 운영하고 있다(Schmitz et al., 2023). Genesys는 EURISCO (European Search Catalogue for Plant Genetic Resources), APG (Australian Pastures Genebank), ILRI (International Livestock Research Institute), Azerbaijan Genetic Resources Institute 등 전세계 40여개의 유전자원관리기관의 정보를 통합하였기 때문에 방대한 작물과 관련정보를 제공하고 있다. 본 연구에서는 R-project에서 제공하는 Genesys 데이터베이스 접속 및 검색을 위한 R 패키지인 genesysr (Obreza, 2023)을 사용하여 Genesys 유전자원정보(2024년 6월 기준)를 수집하였고, 수집된 정보의 불분명한 자료형식, 종, 원산지명 등이 포함된 자원정보를 제외하여 총 2,354,629자원(8,826작물, 239개국 원산지, 10,040 종) 정보를 확보하였다(Table 2). 수집된 자원정보에서 작물은 밀, 벼, 보리, 옥수수, 콩 등 식량작물이 다수를 차지하였고 원산지는 미국, 멕시코, 인도, 브라질, 스페인 등으로 많았다.

Table 2.

Top 10 crops, origins, species for germplasms managed by Genesys.

| Crop | Individuals | Origin | Individuals | Species | Individuals |

| Wheat | 344,451 | United States | 174,278 | Triticum aestivum | 150,292 |

| Rice | 218,467 | Mexico | 108,560 | Oryza sativa | 122,005 |

| Barley | 178,910 | India | 107,733 | Hordeum vulgare | 92,611 |

| Maize | 101,967 | Brazil | 104,383 | Zea mays | 76,741 |

| Sorghum | 100,687 | Spain | 74,632 | Sorghum bicolor | 57,051 |

| Beans | 58,961 | Türkiye | 72,983 | Phaseolus vulgaris | 54,571 |

| Chickpea | 58,893 | Russia | 72,375 | Triticum turgidum | 49,863 |

| Bread wheat | 42,951 | Ukraine | 57,126 | Cicer arietinum | 47,145 |

| Pearl millet | 35,527 | CIMMYTz | 56,881 | Vigna unguiculata | 43,124 |

| Cowpea | 32,413 | Australia | 52,235 | Pennisetum glaucum | 40,016 |

| Others (8,816) | 1,181,402 | Others (229) | 1,473,443 | Others (10,030) | 1,112,715 |

농업유전자원 다양성 분석

농업유전자원의 다양성 보존은 국가적으로나 사회적으로 매우 중요한 임무 중의 하나로 생물다양성을 분석함으로써 현재 보존하고 있는 총 유전자원에 대한 생물다양성의 정도와 미래의 다양성 확보를 위한 정책방향의 결정에 기여할 수 있고 상호비교를 통해서 현재의 다양성 수준을 평가할 수 있다(Dudley and Alexander, 2017). 본 연구에서 사용한 정량적 생물다양성 평가는 광범위하게 사용하는 다양도 지수(Shannon-Wiener index, H, 식 1), 풍부도 지수(Richness index, R, 식 2), 균등도 지수(Evenness index, E, 식 3)을 이용하였고 작물의 다양성 척도를 위해 다양도 지수(H)를 활용한 작물유효수평가 지수(Effective Number of Crop Species, ENCS, 식 4)를 포함하였다(Aguilar et al., 2015; Roberts, 2019).

다양도 지수는 주어진 환경 내에서 존재하는 종(S)과 자원수()를 이용하여 종 수가 많고 적정한 자원수가 존재할 때 다양도 지수는 높아진다. 풍부도 지수는 종의 풍부한 정도를 의미하고 균등도 지수는 종의 개체가 적정하게 분포한 정도를 의미하므로 두 지수가 높을수록 종 다양성이 높다고 추론할 수 있다. 그 외에 농업분야에서는 작물의 다양도 지수가 중요한 지표로 활용될 수 있는 작물유효수평가 지수를 사용하였다. 재배지역의 작물 종(원산지)의 비율을 고려한 작물유효수평가 지수는 다양도 지수를 기준으로 동일한 다양도를 나타내는 이상적인 종(원산지) 수(유효수)를 추정하기 때문에 보다 직관적으로 해석할 수 있다. 본 연구에서는 종에 대한 다양성과 함께 원산지에 대한 다양성도 함께 조사하였는데, 식물은 지리적 환경조건에 따라서 다양한 특성과 형질을 보유하고 있으므로 원산지에 대한 다양성이 높을수록 지리적 관점에서 다양한 형질의 자원을 보존하고 있음을 추정할 수 있다(Saraiva, 2023).

결 과

국내외 유전자원정보 작물별 비교

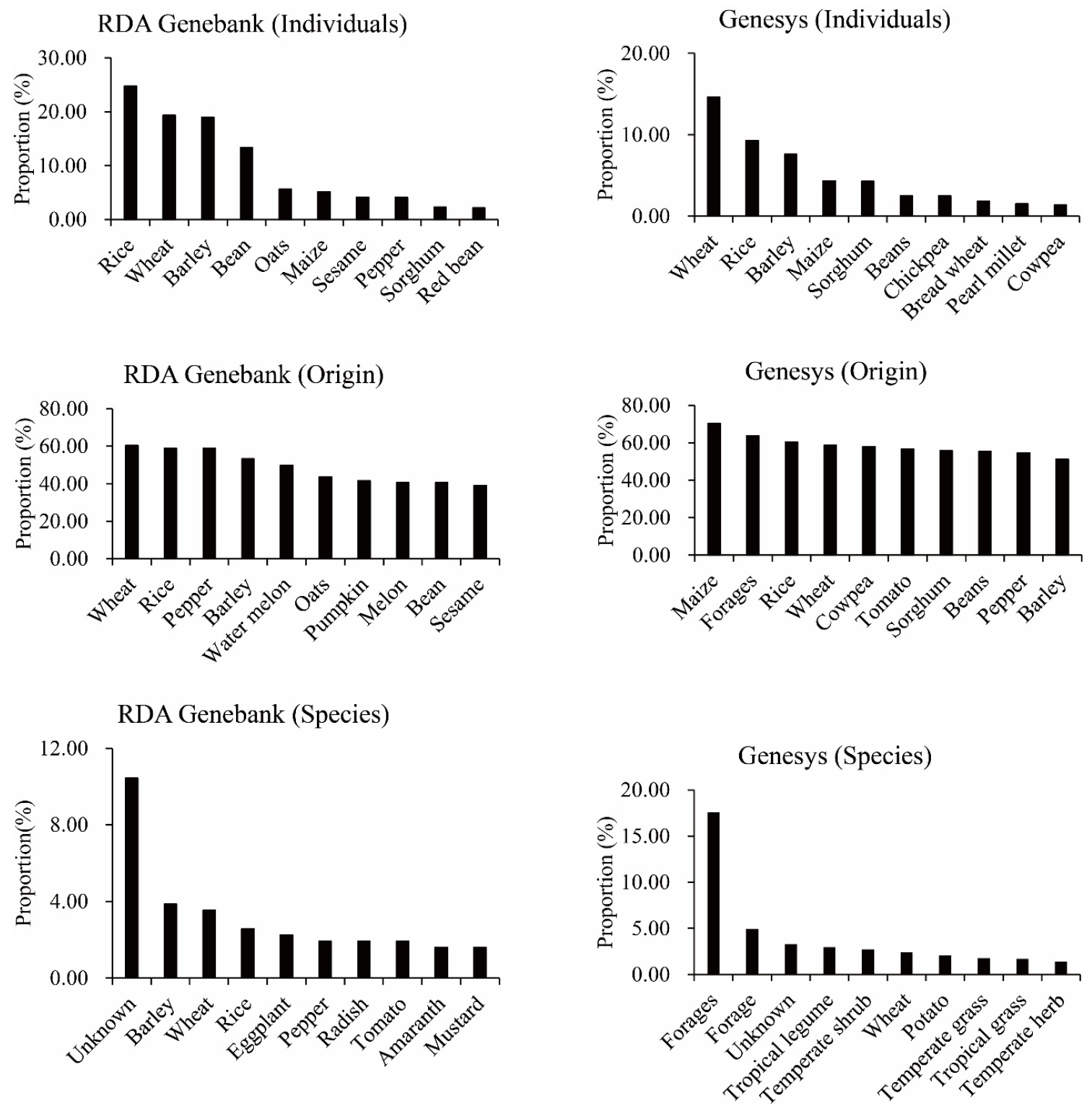

RDA Genebank에 등록된 356작물 가운데 벼(42,139자원, 25.03%), 밀(32,775자원, 19.46%), 보리(31,404자원, 18.65%), 콩(22,722자원, 13.49%), 귀리(9,284, 5.51%) 순으로 샥량자원이 전체의 82.15%를 차지하였다(Fig. 1). Genesys도 밀, 벼, 보리 순으로 보유량의 차이는 있지만 국내 보유자원과 마찬가지로 식량작물이 주를 이루었다. 원산지에 대하여 RDA Genebank는 총 197개국의 작물이 수집되었고, 밀 119개국, 고추 116개국, 벼 113개국 순으로 식량작물이 다수 원산지를 보유하고 있지만 원예자원(고추)도 포함되어 있었다. 반면 Genesys는 옥수수와 사료에 대하여 다수 원산지 자원을 보유하고 있어서 식량으로 활용가능한 자원을 수집한 RDA Genebank와는 달리 사료에 대하여 다양한 자원을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 자원구분에 따른 종 분포에서 RDA Genebank는 총 622종 가운데 종 구분이 안된 미상(Unknown)의 자원을 제외하고 보리 24종, 밀 22종, 벼 16종으로 식량자원이 가장 많았고, Genesys는 사료, 옥수수 등과 같이 사료에 대하여 다수의 종이 확인되었다.

농업유전자원 다양성 비교

RDA Genebank와 Genesys 유전자원의 종, 원산지 수와 자원수의 큰 차이로 인하여 풍부도,작물유효수평가 지수에서 큰 차이를 보였다(Table 3). 특히 풍부도 지수에서 RDA Genebank보다 Genesys가 약 13배 정도 높게 나타났는데, 이는 Genesys는 다수의 기관에 대한 유전자원 정보를 통합하여 서비스하여 RDA Genebank보다 Genesys는 10배 이상의 종 정보를 제공하고 있기 때문으로 해석된다. 다양도와 균등도 지수는 RDA Genebank와 Genesys가 비슷하였는데, 식량작물과 같이 활용도가 높은 작물과 종을 중심으로 관리되었기 때문에 종 균등도 지수가 0.5이하로 낮게 나타난 것으로 추정된다. 작물유효수평가 지수에서도 RDA Genebank가 Genesys보다 낮아서 수요자의 소비가 높은 식량 및 원예 작물의 자원을 관리하고 있는 것으로 추정된다.

Table 3.

Biodiversity of RDA Genebank and Genesys.

RDA Genebank는 국내자원을 중심으로 운영하고 있지만 Genesys는 전세계 기관의 자원정보를 통합한 시스템이므로 Genesys 자료에서 확인된 기관별로 구분하여 다양성을 비교하였다. RDA Genebank 자원 수(216,484자원)는 Genesys의 상위 10개 기관과 비교했을 때 EURISCO (European Search Catalogue for Plant Genetic Resources) 다음으로 상위에 속했으나 종 다양성은 이들 기관에 비해 다소 낮았다(Table 4). 이는 ILRI (International Livestock Research Institute), APG (Australian Pastures Genebank), EURISCO 등의 기관들은 인근 국가 및 국제적 협력을 통해서 유전자원을 공유하여 다양한 종의 자원을 확보하고 있어 RDA Genebank보다 다양성이 높은 것으로 판단된다(Breman et al., 2021; Gullotta et al., 2023; Smith et al., 2021).

Table 4.

Species diversity of each institute (top 10) registered in Genesys.

원산지에 대한 기관별 다양성 비교에서 RDA Genebank는 197개국의 자원을 보유하고 있지만 Genesys의 기관에 비해 다양성이 다소 낮게 나타났는데 RDA Genebank가 국내 자원의 보유량이 다른 국가의 자원 수보다 많기 때문인 것으로 판단된다(Table 5).

Table 5.

Origin diversity of each institute (top 10) registered in Genesys.

국내 유전자원 다양성 변화

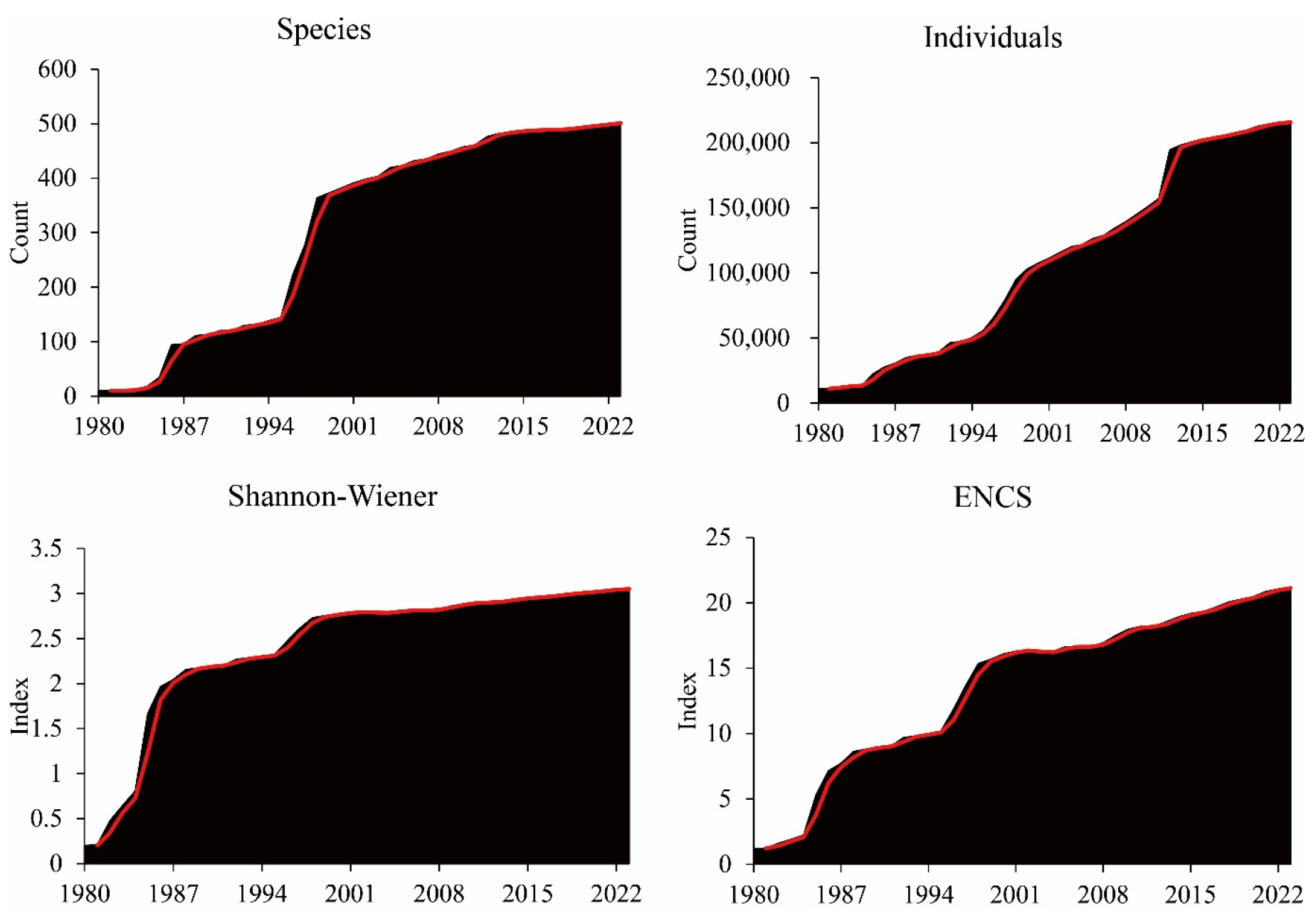

RDA Genebank에서 보존하고 있는 자원을 연도별로 다양성을 분석했을 때 1970년대부터 소수의 자원을 수집하다가 1980년대 농업유전자원 보존 정책에 따라 종자은행을 설립하면서 매년 유전자원 수집이 늘어나면서 다양성이 증가하였다(Fig. 2).

1995년에서 1998년까지 종 수와 자원 수의 증가로 다양성이 크게 높아졌는데 우루과이라운드(Uruguay Round, UR) 협상 이후의 지적재산권 보호와 농산물시장개방으로 인한 농업경제의 약화에 대비하여 전문농업인 육성, 농업기계화, 지역 특산물의 다양화, 농업환경 개선, 직불제 시행 등과 같은 국가적 정책 지원에 의한 침체된 농촌지원과 관련연구가 활성화된 영향으로 보여진다(Bhat, 1996; Lim and Lee, 2007; Yeom and Lee, 2012). 1998년 이후에는 종 수는 완만히 증가한 반면에 자원 수가 2012년에 크게 증가했는데 농업의 현대화 및 상업화로 인한 부가가치가 높은 단일 품종 개발 및 재배, 기후 영향, 농업인 및 재배지의 감소 등으로 새로운 종의 확보보다는 품종 개발연구가 우선되었을 것으로 판단된다(Tscharntke and Batáry, 2023).

국내 토종 유전자원 현황

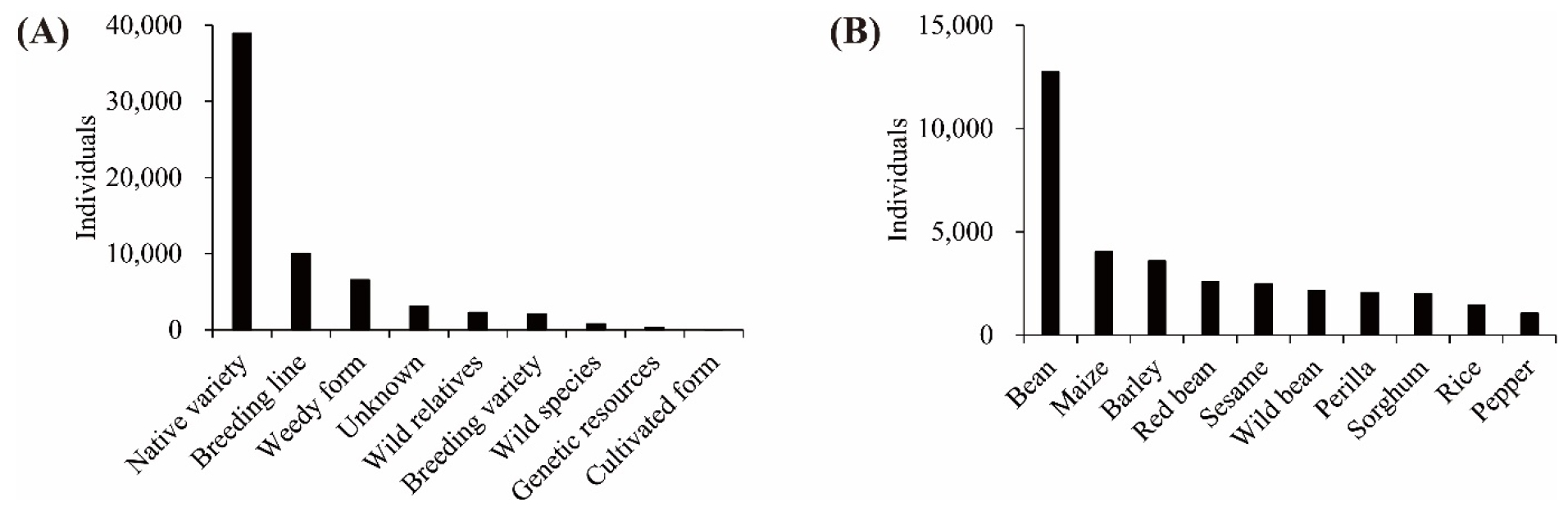

종 다양성은 종과 자원이 균등하게 증가할 때 높게 나타난다. 따라서 국내 유전자원은 해외자원의 수집과 더불어 국내 원산의 토종 유전자원을 확보할 때 다양성을 증가시킬 수 있다(Demirboğa et al., 2024). 또한 토종 유전자원의 확보는 국가적 자원주권행사와 나고야 의정서에 따른 자국의 이익과 농업경제 성장을 도모하고 국내 환경에 적합한 토종 유전자원으로 미래 기후변화에 대응하기 위한 소재로써 활용 가치가 높다. 이에 따라 RDA Genebank에서 관리하고 있는 토종 유전자원의 현황을 추가로 조사하여 다양성을 분석하였다. 토종 유전자원은 자연환경 변화, 도시화에 따른 재배지 감소, 국민적 관심 하락 등으로 멸종위기 또는 소멸로 인하여 자원 확보하기가 점점 더 어려워지고 있다. 그럼에도 불구하고 토종 유전자원의 수집과 관리는 자원의 주권확보와 국내 재배환경에 적합한 품종개발에 있어서 중요한 소재로 활용될 수 있기 때문에 꾸준한 수집과 관리가 요구된다(Johnson, 2008; Hwang et al., 2023). RDA Genebank의 원산지가 국내인 자원을 요약했을 때 총 64,181자원이 확인되었고, 이 중에서 재래종은 38,954자원, 야생종 및 야생근연종은 각각 800자원, 2,275자원으로 국내 토종 42,029자원을 포함하였다(Fig. 3).

토종 유전자원 가운데 콩(12,741자원), 옥수수(4,044자원), 보리(3,591자원)과 같이 식량자원이 가장 많았고, 들깨(2,062자원), 고추(1,056자원) 등 특용 및 원예작물도 관리되고 있었다. 콩은 국내를 포함한 동북아시아가 주요 원산지로써 식물 단백질과 지방을 보충해주는 주요한 영양공급원으로 활용되어 오랫동안 재배되어 왔다. 그래서 콩 재래종과 야생종 및 야생근연종을 다수 확보할 수 있었던 것으로 판단된다(Choi et al., 2018). 이 외에도 조(1,052자원), 강낭콩(739자원), 동부(596자원), 기장(519자원), 율무(519자원), 갯무(514자원) 등도 토종 유전자원으로 확인되었고, 수단그라스와 멜론 등과 같이 국내환경에 적응한 작물도 일부 포함하고 있었다.

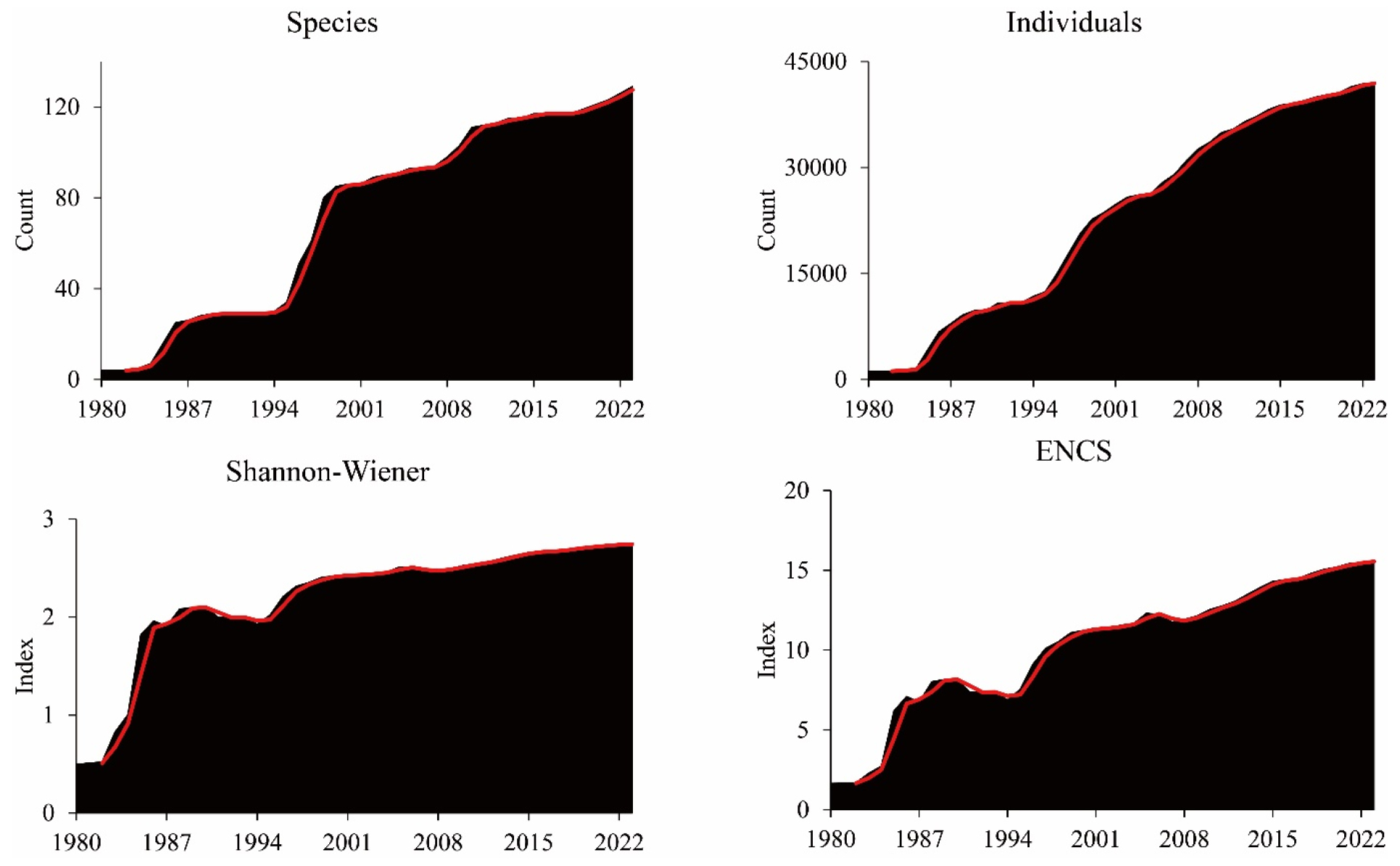

토종 유전자원에 대한 다양성을 분석했을 때, 토종 유전자원의 종 수와 자원 수의 증가가 전체 RDA Genebank의 다양성에 기여한 것으로 보인다(Fig. 4). 그런데 1994년 종에 대한 다양도 지수와 작물유효수평가 지수가 낮아졌다가 크게 상승했는데, 당시 1991년부터 1994년까지는 토종 유전자원의 종은 확보되지 못하고 소수의 자원만 확보되었다가 신토불이에 대한 국민적 관심과 우루과이라운드 등에 따른 국내 농산물 보호 정책 수립 등으로 지리적 격리지역 및 권역별로 국내 재래종 및 토종 유전자원이 활발히 수집된 결과로 보여진다. 그리고 2010년 이후에는 해외에 보존되어 있는 토종 유전자원 회수, 토종종자 수집 캠페인 등을 통해서 토종 유전자원 수가 증가하였다(Hong et al., 2013).

고 찰

농림업에서 재배업은 전체의 54.4%를 차지할 정도로 인류의 식생활과 밀접한 농업활동이기 때문에 미래 식량자원 확보의 소재가 될 수 있는 농업유전자원 관리의 중요성은 농업 생물다양성으로 강조되고 있다. 그러나 기후변화, 농촌의 도시화, 고령화, 저출산, 수익저하에 따른 청년농업인의 감소, 농업의 대규모화 등으로 인한 농업환경의 쇠퇴와 작물의 멸종위기는 농업유전자원의 다양성의 감소를 초래하고 미래 식량안보를 위협할 수 있다(Kindie and Abdala, 2024). 따라서 농업유전자원의 가치를 보존하고 다양한 작물을 확보함으로써 다양성을 유지하고 멸종위기의 유전자원을 확보, 증식, 관리하여 다양성을 보존하여야 한다(Smale and Jamora, 2020). 국내에서는 국가적으로 농촌진흥청 국립농업과학원 RDA Genebank를 운영하여 국내의 야생(근연)종, 재래종을 포함하는 토종 유전자원과 전세계의 농업유전자원을 관리하는 세계종자안전중복보존소(World Seed volt)를 운영하여 전세계의 유전자원을 장기적으로 보존하고 있다(Kim et al., 2011). 이에 본 연구에서는 글로벌 통합정보시스템인 Genesys과의 다양성을 비교하여 RDA Genebank가 보존하고 있는 유전자원의 수준을 분석하고 국내 종 유전자원에 대한 보존현황을 분석하여 다양성 증대를 위한 방안을 모색하기 위한 정보를 제공하고자 하였다.

Genesys와의 다양성 비교에서 RDA Genebank는 전세계의 유전자원 관리정보에 비해 상대적으로 적은 종 수와 자원 수로 인하여 낮은 다양성을 보였고, 해외의 각 기관별 비교에서도 비록 자원 보유수는 상위 수준에 속하지만 다양한 종과 원산지 자원 확보의 상대적 미흡으로 다양성은 다소 낮았다. 그런데 작물유효수평가 지수를 확인했을 때 Genesys에 비해 RDA Genebank의 다양도에 따른 이상적인 종(원산지)의 수가 낮았다. 이를 통해 RDA Genebank는 소비가 높은 주요 작물에 대한 다양한 형질의 유전자원을 관리하고 있다는 점을 유추할 수 있었으며, 다양성 증대를 위해서는 다양한 작물과 종의 유전자원의 확보가 필요함을 알 수 있었다. 이를 위해서는 자국의 자원 뿐만 아니라 다른 국가 간의 국제적 협력, 그리고 품종개발을 통한 다양한 형질의 유전자원 확보가 필요하다. 현재 RDA Genebank는 세계종자안전중복보존소를 통해 WorldVeg, 아시아(AFACI 13개국), 아프리카(KAFACI 12개국) 등과의 협력을 통해 유전자원을 확보하고 있고, 생태계 보존을 위한 제4차 및 제5차 친환경농업 육성 5개년 계획(2016년~2020년)을 통한 친환경 중심의 직불제 시행 및 경작지 비율 증대, 농업환경보존프로그램 사업 추진, 기후변화에 대응하여 농업에 대한 탄소저감 정책강화 등과 같이 다양성 회복을 위한 국가 정책을 추진하고 있다(Kim et al., 2021; Lim et al., 2023). 하지만 보다 적극적인 국내외 유전자원의 확보와 협력이 필요할 것이며, 이와 더불어 국내 토종 유전자원에 대한 적극적인 수집, 활용을 추진할 수 있도록 국가적인 관심과 지원 방안이 마련되어야 할 것이다.

토종 유전자원의 확보는 다양성 증대에 기여할 뿐만 아니라 나고야 의정서의 생물다양성협약에 따라 생물자원에 대한 접근과 이익의 공정한 분배, 그리고 책임에 대한 국가자원으로서 보호해야 할 만큼 가치가 높다(Kim, 2005). 또한 토종 유전자원은 지역환경 변화에 대한 적응력과 병해충에 대한 저항력이 상대적으로 높은 경우가 많기 때문에 미래 식량개발에 있어서 재배환경에 적응가능한 품종 개발에 있어서 중요한 소재로 활용할 수 있다. 따라서 RDA Genebank는 토종 유전자원을 지속적으로 모니터링하고 수집함으로써 생산성 향상을 위한 품종개발에 활용할 수 있는 지원을 확보하여 국내 농업환경에 적합한 신품종 개발 및 육종기술 발전을 위한 소재로 활용 가치를 높여야 할 것이다.

기후변화에 따른 미래 식량안보의 악화에 대비하여 전세계적으로 다양한 형질을 가지는 품종의 개량, 육종기술의 발전, 첨단기술을 이용한 장비 및 스마트 농업화, 합성생물학과 같은 생명공학기술의 발전은 다양한 형질을 가지는 유전자원 개발을 촉진하고 있다. 이러한 기술을 적용하여 성공적인 품종을 개발하기 위해서는 활용가능한 형질을 포함하는 기존의 유전자원을 활용할 수 밖에 없다. 그렇기 때문에 유전자원의 안정적인 관리와 이를 위한 다양성 증대는 미래 농업에서 국가적인 경쟁력 강화와 글로벌한 농산업에서 우위를 점할 수 있다. 따라서 농업유전자원의 확보를 위한 국제적 협력과 함께 국내 토종 유전자원 발굴에 대한 안정적인 국가지원과 국민적 관심 향상을 통해 유용한 형질을 활용할 수 있는 원활한 자원 수집과 다양한 품종 개발 연구를 지속적으로 마련하여 미래 식량안보 유지에 대비하여야 할 것이다.

적 요

농업유전자원의 확보는 기후변화, 도시화, 식량 소비 패턴의 변화, 대규모 농업 확산 등의 영향으로 점점 어려워지고 있어 미래 식량안보에 위협이 될 수 있기 때문에 다양한 종과 형질의 유전자원 확보와 보존이 요구되며, 보존의 수준을 다양성을 통해서 가늠할 수 있다. 한국에서는 농촌진흥청 산하 국립농업과학원은 종자은행(RDA Genebank)을 운영하면서 벼, 밀, 콩, 참깨, 홍화 등 식량, 원예, 특용작물 자원을 보존하고 있어서 농업유전자원 대한 다양성을 평가하고 다양성 증대를 위한 방안을 모색하고자 하였다. RDA Genebank의 유전자원(216,484 자원)에 대한 다양성을 세계적 수준에서 평가하기 위해 국제 통합 유전자원 정보 시스템인 Genesys (2,354,629 자원)와 비교하였다. RDA Genebank는 종과 원산지에 대하여 다양도, 풍부도, 균등도, 작물이용평가 지수에서 Genesys에 비해 낮은 수치를 보여 상대적으로 적은 종 수와 벼, 밀, 보리와 같은 식량작물 중심의 유전자원을 다수 보유한 결과로 분석된다. 농업유전자원 다양성을 증진시키기 위하여 토종유전자원의 확보 및 보존도 중요하여 RDA Genebank의 한국 원산 토종 유전자원(41,998 자원)의 다양성을 분석하였고, 토종 유전자원에 대한 종과 자원의 수집량이 증가함에 따라 생물다양성 증가에 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 따라서 국내의 농업유전자원에 대한 생물다양성을 증진하기 위해서는 글로벌 기관 간의 유전자원 정보를 공유하고 실물자원을 안정적으로 확보하기 위한 협력체계 마련과 국내 토종 유전자원에 대한 조사와 확보, 그리고 육종 및 품종개량을 위한 토종 유전자원의 활용 연구가 지속되어야 할 것이다.