서 언

재료 및 방법

조사지개황

조사시기

조사방법

결 과

육상식물 현황

선태식물의 기후학적 분포 특성

관속식물의 식물구계학적 특정식물

한반도고유종

멸종위기 생물과 국가 적색목록 관속식물

외래식물 및 생태계교란식물

기후변화지표종

고 찰

적 요

서 언

경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍에 위치하는 있는 감악산(674.9 m)은 임진강 주변에 위치한 산지 중 파주시 관내에서 가장 높은 산으로 한북정맥의 한강봉과 지맥을 이루는 산세가 험한 산이다(ME, 1999; NGII, 2007). 역사·지리적으로 고대부터 매우 중요한 군사거점으로 알려져 있으며(GPM, 2001), 한국전쟁때 치열한 격전지였다(NGII, 2007). 그리고, 서울 근교이자 접경지와 인접한 감악산은 군부대 주둔 등의 이유로 일부 구간은 출입이 자유롭지 않았으나(GPM, 2001) 최근 각 지자체에서 감악산 권역을 둘레길 정비 및 조성 등 관광상품으로 개발하고 있어 관광객이 증가하고 있다(GRI, 2022). 또한, 파주시의 약 33ha의 감악산 자연휴양림 조성과 진입도로 공사(Paju, 2024)를 추진중이고, 양주시는 약 47ha에 해당하는 자연휴양지 조성사업 계획 수립(Lee, 2022) 등의 각종 개발계획이 있어 훼손될 가능성이 높은 산이기 때문에 보존관리가 시급한 지역이다.

감악산 일대의 관속식물상 조사는 제3차 전국자연환경조사 (Hyun and Park, 2006)에서 50과 87속 총 109분류군, 제4차 전국자연환경조사(Lee et al., 2015)에서 70과 168속 223종 27변종 3아종 3품종 총 256분류군, Lee et al. (2019)에 의해 78과 206속 206속 286종 3아종 32변종 6품종의 총 327분류군, 제5차 전국자연환경조사(Kim et al., 2020)에서 106과 308속 428종 5아종 49변종 4품종 총 486 분류군이 보고되었다.

한편, 2022국가생물종목록(NIBR, 2023)에 따르면 국내의 비관속식물 선태식물이 총 1,118분류군이 분포하는 것으로 보고되어 있다. 선태식물상의 보고는 제주도 동백동산(Yim, 2007), 한반도의 풍혈지(Kim et al, 2019), 왕피천 일대(Lee et al., 2020) 등이 있으나 Archidium ohioense Schimp. ex Müll. Hal.의 감악산 서식에 관한 연구(Yoo et al., 2024) 외 감악산 일대에서 선태식물상에 대한 조사가 이루어진 바가 없다. 따라서 본 연구에서는 훼손가능성이 높아지고 있는 감악산의 관속식물상과 비관속식물 선태식물상을 조사하여 기초자료를 구축하고, 지속가능한 관리방안을 수립하는데 기여하고자 하였다.

재료 및 방법

조사지개황

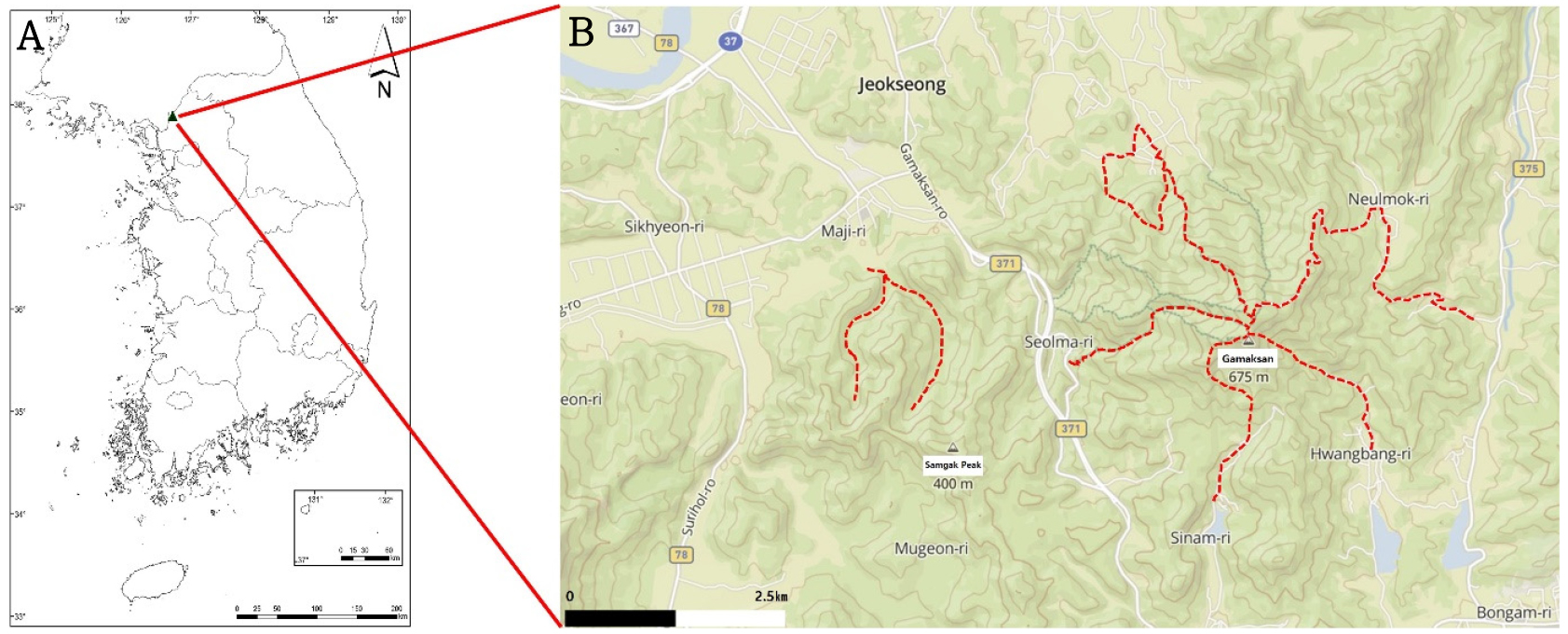

감악산은 북위 38°0 ′00″~ 37°52′30″, 동경 127°0 ′00″~ 127°5 ′00″사이에 위치하고 있으며(Fig. 1), 능선은 침식에 강한 암석들이 노출되어 있어서 한쪽은 암벽으로, 다른 한쪽은 식물로 피복되어 있다. 주변인 적성지역 하천주변 고도가 낮기 때문에 감악산은 정상이 674.9 m이지만 상대적으로 매우 높고 험해 역사적으로 북방에 대한 전략적 거점이 되어 왔다(GPM, 2001).

감악산의 지질은 경기육괴 북서 연변부에 위치하는 선캄브리아기 편마암 산지로 알칼리 변성화강질암으로 구성되어 있는 암산이다(Bae and Kim, 2020; Lee et al., 2003). 적성면에 속하는 서쪽능선 아래 지역은 임진강 본류에 의해 하천의 침식이 활발한 곳이며, 사면이나 계곡주변부에 과거 주빙하 기후하에서 형성된 암괴류나 암괴원이 발달한 특징을 가지고 있다(GPM, 2001). 감악산의 기후자료(1991~2020년)는 연평균기온은 11℃, 연최고기온 17.3℃, 연최저기온 5.6℃, 평균습도 71.6%, 연강수량 1295.8 ㎜이다(KMA, 2022).

조사시기

감악산에 분포하는 비관속식물 선태식물상과 관속식물상을 파악하기 위해 3계절(봄: 3월~5월, 여름: 6월~8월, 가을: 9월~10월)로 조사시기를 선정하여 조사하였다. 조사기간은 2019년 3월부터 2020년 3월까지, 2022년 3월부터 2023년 9월까지 총 14회의 현지 조사를 실시하였다(Table 1).

Table 1.

The dates and routes for investigation of Mt. Gamaksan.

조사방법

조사지역에 대한 식물상조사는 제5차 전국자연환경 조사 식물상 조사지침(NIE, 2019)에 의거하였다. 식물 동정은 식물도감(Cho et al., 2016; Lee, 1980, 2003a, 2003b; Lee, 1998) 등을 참고하였고, 학명의 채택 및 분류군 배열은 국가생물종목록(NIBR, 2023)을 따랐다. 현장에서 확보한 선태식물은 한국동식물도감 제24권 식물편-선태류(Choe, 1980), 조선포자식물8 -태선류편 1- (Kim and Hwang, 1991), 조선포자식물9 -대선류편 2- (Hwang, 1991), 선태식물 관찰도감(NIBR, 2015), Moss Flora of China Vol. 1 (Chien et al., 2000), Moss Flora of China Vol. 2 (Li et al., 2001), Illustrated Moss Flora of Japan (Noguchi, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994), The Flora of North America bryophyte Vol. 27 (FNA Editorial Committee, 2007) 등의 국내·외 문헌을 참고하였다. 선태식물의 학명 채택 및 분류군 배열은 국가생물종목록(NIBR, 2023)을 따랐다.

결 과

육상식물 현황

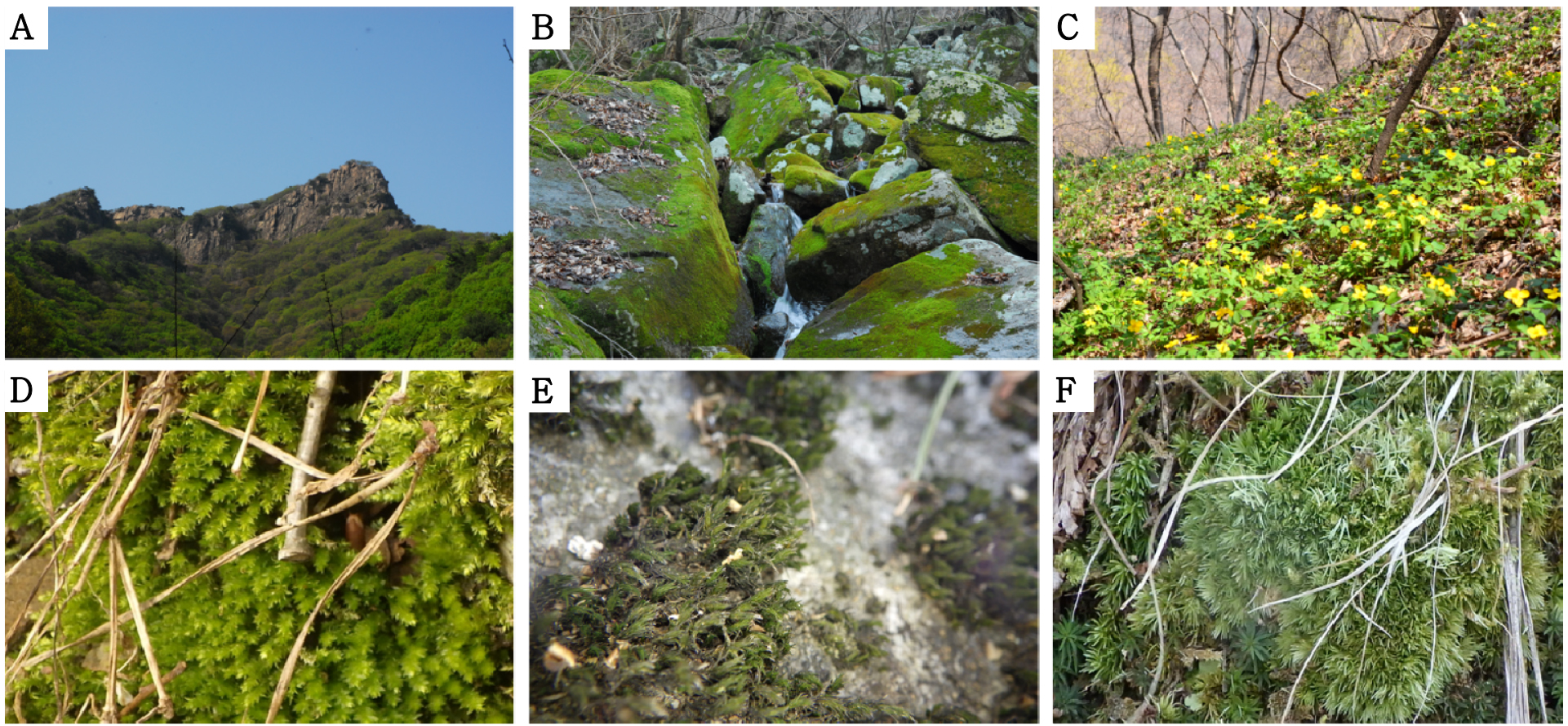

본 조사에서 감악산의 선태식물과 관속식물은 123과 337속 485종 6아종 29변종 2품종으로 총 523분류군이 생육하고 있음을 확인하였다(Table 2, Appendix 1). 이 중 선태식물은 24과 49속 66종 1아종 1변종 총 68분류군이었으며, 관속식물은 99과 288속 419종 5아종 29변종 2품종 총 455분류군이 확인되었다. 감악산에 서식하는 선태류는 국내에 분포하는 선태류 1,118 분류군(NIBR, 2023)의 6.1%, 관속식물은 총 4,641분류군(NIBR, 2023)의 9.8%에 해당하였다(Table 2). 관속식물에서 종 다양성이 높은 상위 5개과는 국화과(48분류군), 화본과(36분류군), 장미과 (27분류군), 콩과(26분류군), 백합과(22분류군)로 관속식물의 35%에 해당하였다. 감악산의 주요 군락은 박달나무, 신갈나무 등 목본 군락과 왜현호색, 피나물, 노랑제비꽃 등의 초본 군락이 확인되었다. 이 외에도 중의무릇, 처녀치마, 연복초 등의 초본과 매화말발도리, 복자기, 고로쇠나무 등의 목본도 산재하여 생육하는 것을 확인하였다.

Table 2.

The categorized taxon number of Bryophytes and Tracheophytes in Mt. Gamaksan.

선태식물의 기후학적 분포 특성

선태식물을 기후대로 구분한 Bakalin (2010)의 분석기준에 따라 감악산의 선태식물을 9개의 기후대로 분석하였다. 감악산의 선태식물 기후학적 분포특성은 냉대-온대성 선태식물은 23종(34%)로 가장 많이 분포하고 있었으며, 온대성 선태식물 17종(25%), 온대-아열대성 선태식물 11종(16%), 전기후성 선태식물 9종(13%) 순으로 분포하고 있었다(Table 3).

Table 3.

The latitude fractional composition in Mt. Gamaksan.

관속식물의 식물구계학적 특정식물

종 보존 우선순위를 정하고 특정한 지역과 공간내 자연환경의 우수성 파악을 위한 식물구계학적 특정식물(Kim et al., 2018)은 감악산에서는 관속식물 455분류군중 총 53분류군이 분포하는 것으로 조사되었다. 식물지리학적인 가치가 높은 IV, Ⅴ등급에 해당하는 관속식물은 확인되지 않았으나 Ⅲ등급 노루삼, 외대으아리, 너도바람꽃 등13분류군이 있으며, Ⅱ등급은 부채괴불이끼, 좀나도히초미, 잣나무 등 17분류군, Ⅰ등급은 금족제비고사리, 투구꽃 등 23분류군을 확인하였다(Table 4).

Table 4.

The list of floristic regional indicator plants of Korea in Mt. Gamaksan.

한반도고유종

한반도 고유종은 총 7분류군(Kim and Park, 2014)으로 감악산의 전체 관속식물의 1.3%이고, 외대으아리, 흰털괭이눈, 병꽃나무, 처녀치마, 백운산원추리, 털중나리, 박새가 확인되었다(Table 5). 외대으아리의 감악산 가장자리에서, 처녀치마는 감악산 중턱부터 정상까지 소수의 개체가 확인되었고, 인근 마지리 퇴골 계곡에서 군락을 확인하였다.

Table 5.

The list of endemic plants of Korea in Mt. Gamaksan.

멸종위기 생물과 국가 적색목록 관속식물

멸종위기 생물은 확인되지 않았으나 국가 적색목록 기준에 의한 관심대상(LC)에 해당하는 종(NIE, 2023)은 금붓꽃 1종을 확인하였다(Table 6). 금붓꽃은 2019년 양주시 남면 신암리의 등산로 인근에서 다수 관찰되었으나 2020년 조사 시 굴취 흔적과 함께 소수의 개체만 확인되었다.

Table 6.

The list of the rare plants of Korea in Mt. Gamaksan.

| Grade | Family | Scientific name | Korean name |

| 적색목록(관심대상(LC)) | Iridaceae | Iris minutoaurea Makino | 금붓꽃 |

외래식물 및 생태계교란식물

감악산에서 밝혀진 외래식물은 35분류군(NIBR, 2023)으로 감악산 전체 분류군의 7.6% (귀화율)이며, 이중 국화과가 10분류군으로 외래식물 중 제일 높은 28%를 나타냈다(Table 7). 이는 우리나라 외래식물의 평균 귀화율 10.3% (Kim et al., 2023; NIER, 1995)에 비교하면 낮은 수치이다. 따라서 외래식물에 의한 감악산 산림생태계의 교란 및 건강성 피해는 적었다.

Table 7.

The list of exotic plants of Korea in Mt. Gamaksan.

생태계교란식물은 4종으로 환삼덩굴, 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 미국쑥부쟁이의 생육이 확인되었다(Table 8). 이 분류군들은 대표적인 생태교란종이며, 감악산 초입 전역에서 군락이 확인되었으므로 지속적인 추적관찰과 관리방안이 필요하다(Kang et al., 2022; Kim et al., 2022; Kim et al., 2023).

Table 8.

The list of the ecosystem disturbing plants of Korea in Mt. Gamaksan.

기후변화지표종

감악산의 기후변화지표종은 광대나물 1 분류군(NIBR, 2023)으로 적성면 설마리 범륜사 인근 계곡부에 일부 개체와 개활지에서 소군락이 확인되었다. 조사시기 중 개체군 크기의 변화는 확인되지 않았다(Table 9).

고 찰

감악산 일대는 산지가 험하지만 등산로가 잘 발달되어 있으며, 군 작전지 해제 후 접근 제한 구역이 남아있지만 관광객의 증대로 훼손이 심해지고 있는 지역이다. 지금까지 감악산 일대의 육상식물상 조사는 관속식물상에만 국한되어 왔으나 본 조사를 통해 같은 지역에서 관속식물과 선태식물에 대한 종 분포 및 다양성을 파악하여 현재의 육상식물 자원 현황 및 관리방안 수립에 필요한 기초자료를 제공함에 그 의미가 크다.

감악산 일대의 관속식물상 선행연구에서 감악산의 관속식물상은 제3차 전국자연환경조사(Hyun and Park, 2006)에서 50과 87속 총 109분류군, 제4차 전국자연환경조사(Lee et al., 2015)에서 70과 168속 223종 27변종 3아종 3품종 총 256분류군, Lee et al. (2019)에 의해 78과 206속 206속 286종 3아종 32변종 6품종의 총 327분류군이 조사되었고, 주변의 하천 및 농경지의 식물이 포함되어 있는 제5차 전국자연환경조사(Kim et al., 2020)에서 106과 308속 428종 5아종 49변종 4품종 총 486 분류군이 조사되었다. 본 조사에서 확인된 감악산의 육상식물은 123과 337속 485종 6아종 29변종 2품종으로 총 523분류군이 생육하고 있음을 확인하였다(관속식물 455분류군, 선태식물 68분류군).

선행연구에서는 고유종은 개나리, 오동나무, 갈퀴아재비, 실제비쑥, 털중나리, 할미밀망, 진범, 사창분취 등 10분류군이 보고되었으나 본 연구에서는 외대으아리, 흰털괭이눈, 병꽃나무, 처녀치마, 백운산원추리, 털중나리, 박새 총 7분류군으로 파악되었다. 국가적색목록 식물은 선행연구에서 금붓꽃, 두루미천남성, 태백제비꽃, 왜말나리, 도라지모시대, 덩굴꽃마리, 께묵으로 총 7분류군이 확인되었으나 본 연구에서는 2019년 개정된 국가적색목록에 따라 금붓꽃 1분류군 확인되었다. 또한, 선행연구에서는 개나리, 목련, 오동나무 등이 확인되었지만 식재로 판단되어 목록에서 제외하였다. 이전과 달리 쉬땅나무, 호비수리 등은 확인되지 않았으며, 조릿대, 외대으아리, 큰석류풀 등이 추가확인 되었다. 국가적색목록 식물인 금붓꽃의 경우 접근이 용이한 위치에 생육하기 때문에 2019년 조사 시 다수의 개체를 관찰할 수 있었으나 2020년 조사시는 굴취의 흔적과 함께 소수의 개체만을 확인할 수 있었다. 관광객 증가 및 무분별한 굴취로 인해 자생지에서 절멸 가능성이 매우 높다고 판단되며 현지 내 적극적인 보전정책을 추진해야 한다고 사료된다.

감악산의 정상부는 암석지대로 고깔바위이끼와 흰털고깔바위이끼가 산재하여 분포하고 있었으며, 퇴골계곡을 제외한 주요 계곡부는 초롱이끼과 4분류군과 물가부리이끼, 큰물가이끼 등의 생육을 확인하였다. 선태식물 중 석회암에 주로 생육하는 가는노란변덕이끼가 정상부의 그늘진 바위표면에 생육하는 것을 관찰하였다(Fig. 2). 가는노란변덕이끼는 산지의 습한 토양 또는 바위 표면에 모여 서식하며, 석회질 토양을 선호하고, 국내에서 북한(관모봉, 금강산, 백두산, 칠보산 등), 서울(관악산), 경기(포천), 강원(삼척, 정선, 태백산, 횡성), 전북(덕유산) 등에 분포하는 것으로 알려져 있다(Kim and Park, 2014). 본 조사는 처음으로 감악산 일대의 선태식물상을 수행했으며, 태류 3분류군, 선류 65분류군으로 확인되었다. 감악산이 군사적인 요충지이기 때문에 조사 시 접근의 제약이 있지만 접근이 가능한 지역을 대상으로 조사경로의 다각화 및 추가 정밀조사가 필요하다고 사료된다.

감악산의 관속식물상은 식물구계학적으로 중부아구지역(Kim et al., 2018)에 해당하며, 선태식물도 냉대-온대성 선태식물이 23종(34%)로 가장 높이 나타나(Table 3) 관속식물과 같이 중구아구에 해당함을 확인할 수 있었다. 따라서 향후 기후온난화가 급격해진다면 취약할 수 있으므로 기후변화지표식물인 광대나물 등과 같은 종과 선태식물의 전략적인 보존 방안을 마련이 필요할 것이다.

감악산에 생육하는 외래식물 및 생태계교란 종의 종수와 분포면적은 인근지역인 임진강 등 하천지역보다 낮게 나타났다. 그러나, 둘레길 조성 및 자연휴양림 조성 등의 개발로 감악산에 대한 관심과 관광객이 증대되면서 답압으로 인한 생육지 훼손과 불법채취가 증대되고 있다. 이에 육상식물자원(선태식물과 관속식물)에 대한 훼손 가능성이 높아질 것으로 예상된다.

주변 대부분이 평야인 감악산은 석회암지대, 산지계곡, 농경지, 급경사지, 하천에 의한 침식 지형 등과 임진강에 인접해 있는 지정학적 위치로 다양한 생태환경을 가지고 있어 야생 생물들의 서식처가 되고 있다. 그렇기 때문에 감악산 일대의 생물자원에 대한 지속적인 조사는 필요하다고 판단된다. 따라서, 육상식물자원(선태식물과 관속식물)의 추가 조사를 통하여 분포패턴에 대한 정리, 식물 변화상 분석, 생육지 보존을 위해 장기적인 조사, 외래식물 및 생태계교란 종의 서식지 확산방지를 위한 관리, 적색목록의 종들의 현지내 보전을 위해 등산객의 접근을 통제하는 적극적인 보전 정책 등 적극적인 보호가 필요한 것으로 사료된다.

적 요

본 연구는 파주시 접경지역 중 비교적 식물상이 우수한 지역인 감악산의 관속식물상과 비관속식물의 현황 파악 및 표본을 확보를 하고자 진행하였다. 경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍에 위치하는 있는 감악산의 육상식물상(선태식물과 관속식물)을 2019년 3월부터 2020년 3월까지, 2022년 3월부터 2023년 9월까지 총 14회에 걸쳐 조사하였다. 조사 결과 123과 337속 485종 6아종 29변종 2품종으로 총 523분류군 분포가 확인되었다. 이 중 선태식물은 24과 49속 66종 1아종 1변종 총 68 분류군이었으며, 관속식물은 99과 288속 419종 5아종 29변종 2품종 총 455분류군이 확인되었다. 고유종은 7분류군이 확인되었고, 식물구계학적 특정식물은 III등급 13분류군, II등급 17분류군, I등급 23분류군으로 총 53분류군이 확인되었다. 국가 적색목록 식물로는 관심대상종(Least Concern, LC)으로 금붓꽃 1분류군으로 총 1분류군이 확인되었다. 외래식물로는 망초, 토끼풀, 붉은서나물 등을 포함하여 32분류군이 확인되었다. 감악산 일대의 선태식물과 관속식물에 대한 결과를 통해 현재의 육상식물 자원을 파악하고 개발가능성이 높아 훼손가능성이 높은 감악산 일대의 육상식물 자원 보호 및 관리방안을 위한 기초자료를 구축하고자 하였다.