서 언

재료 및 방법

연구대상지

연구 방법

결과 및 고찰

관속식물의 종 조성(Vascular plants)

멸종위기 야생식물 및 희귀식물(Rare plants)

한반도 특산식물(Endemic plants of Korean Peninsula)

식물구계학적 특정종(Floristic Target Species)

염생식물(Halophyte)

유용식물(Useful Plants)

귀화식물 및 생태계교란 식물(Naturalized and ecosystem disturbance plants)

적 요

서 언

조사 지역인 장봉도, 모도, 시도, 신도가 위치한 인천광역시 북도면은 강화군에 속해있다 1973년 경기도 옹진군에 편입되었으며, 이후 1995년 옹진군이 인천광역시에 편제되어 오늘날에 이르고 있다(Ongjin-gun county office, 2024). 현재 북도면은 장봉도, 신도, 시도, 모도 4개의 유인도와 아염도, 사염도, 선염도, 오도, 밀못도, 날가지도, 동만도, 만도 등 10개의 무인도를 포함하며, 총면적은 약 17.65 ㎢에 달한다(Encyclopedia of Korean Culture, 2024). 지리적으로는 북쪽으로 강화도가 약 5 ㎞, 동남쪽으로 인천국제공항이 위치한 영종도가 약 2㎞ 거리에 있다(Ongjin-gun county office, 2024).

장봉도(7.15 ㎢)는 중앙의 국사봉(149 m)을 중심으로 외줄기의 능선이 동서로 길게 뻗는 지형을 보인다. 장봉도라는 지명은 섬이 길고 봉우리가 많은 지형적 특성에서 유래되었다(Incheon Tourism Organization, 2024). 장봉도 일대의 갯벌은 일대가 가진 높은 생물다양성과 저어새 등 희귀 철새 서식지로의 보전 가치를 인정받아 2003년 습지 보호구역으로 지정되었으며, 68.4 ㎢ 면적 내에 서쪽으로 4 ㎞ 거리에 위치한 동만도와 서만도를 포함한다(National Institute of Ecology, 2024).

신도, 시도, 모도는 연도교로 연결되어 있으며, ‘신시모도’로 불린다(Hong et al., 2022). 이 지역은 삼형제섬 또는 인천의 보물섬이라고도 알려져 있으며, 시도와 모도의 해수욕장은 주요 관광지 중 하나로서 관광 자원으로 가치가 높다(Incheon Tourism Organization, 2024). 이중 신도는 총면적 7.16 ㎢로 가장 큰 섬이며, 구봉산(179 m)을 중심으로 대부분 지역이 해발고도 100m 내외의 구릉지로 구성되어 있다. 시도(2.55 ㎢)와 모도(0.76 ㎢)의 염습지 등 일부 지역에서 퉁퉁마디(Salicornia perennans Willd.), 나문재(Suaeda glauca (Bunge) Bunge) 등의 염생식물이 패치 상으로 밀생하는 식생이 확인되었으며, 인공 제방 축조 후 형성된 것으로 여겨진다. 이러한 염습지는 해면변동 등 퇴적기작에 민감하게 반응하는 지형적 특성으로 인해 학술적으로 중요하게 평가된다(Kim and Kim, 2016).

2000년대 이후 인천 옹진군 도서 지역의 식물상 연구는 덕적도, 대청도, 영흥도, 연평도 일대를 대상으로 수행된 바 있다. Baek et al. (2010), Kim et al. (2011), Kim et al. (2015)은 덕적도와 인근 무인도서의 식물상을 조사하고 각각 535분류군, 350분류군, 653분류군의 분포를 보고하였다. Yang et al. (2012)은 대청도의 식물상을 402분류군으로 보고하였다. Jang et al. (2013), Lim et al. (2015)은 영흥도에 분포하는 식물을 각각 473분류군, 302분류군으로 보고하였으며, Ryu et al. (2013)은 연평도 일대의 식물상을 524분류군으로 보고하였다. Lim et al. (2014)는 대부도와 선재도 일대의 식물상을 518분류군으로 보고하였으며, Son et al. (2016)은 백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 우도 일원을 대상으로 식물상 조사를 수행하고 834분류군의 분포를 보고하였다. Oh et al. (2016)은 굴업도의 식물상을 282분류군으로 보고하였다.

한편, 옹진군 북도면 일대를 대상으로 하는 식물상 연구는 전국자연환경조사(2007, 2014, 2022)에서 수행된 바 있다. 전국자연환경조사단은 신도에 위치한 구봉산(179 m)를 중심으로 조사를 수행하여 제 3차 조사에서 68과 157속 165종 35변종 6품종 총 206분류군(Lee and Kwon, 2007), 4차 조사에서 88과 201속 241종 1아종 25변종 2품종 총 269분류군의 분포를 보고하였다(Choi and Choi, 2014). 이후 Choi and Son (2022)은 제 5차 전국자연환경조사의 일환으로 신도, 시도, 모도와 강화도 마니산 일부 지역에 대한 식물상 조사를 수행하고 109과 333속 487종 32변종 5아종 1품종 총 525분류군의 분포를 보고하였다.

현재까지 장봉도에 대한 식물상 연구는 수행되지 않았으며, 모도, 시도, 신도 3개 섬에 대한 기존 식물상 연구는 증거표본 목록과 화상자료를 포함하는 조사가 미흡한 실정이다. 특히, 이 지역은 최근 수십 년간 연도교 건설, 관광 자원의 개발로 인해 생태계 변화가 클 것으로 예상된다. 이에 따라 종합적인 식물상 조사를 통해 종별 보전 및 자원화의 기초 자료를 확보할 필요성이 있다. 본 연구는 장봉도, 모도, 시도, 신도를 대상으로 종합적이고 포괄적인 식물상 조사를 수행하여 이 지역의 생물다양성 보전 필요성을 재확인하고자 하며, 연구 결과는 향후 환경 변화에 대비한 보전 전략 수립의 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

재료 및 방법

연구대상지

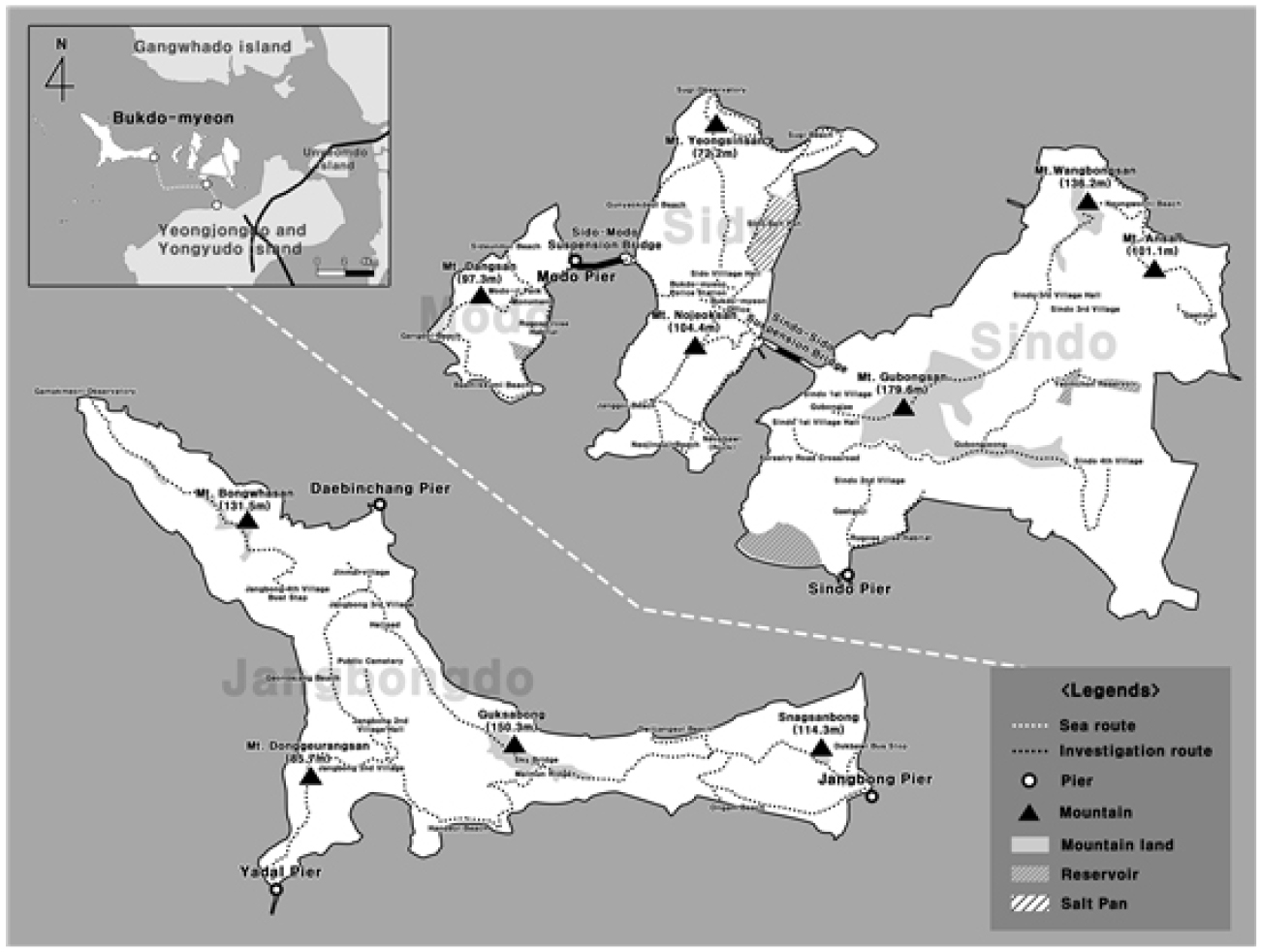

연구대상지는 인천광역시 옹진군 북도면에 위치한 장봉도, 모도, 시도, 신도로 장봉도를 제외한 3개 섬(모도, 시도, 신도)는 연도교로 연결되어 있다. 인천광역시 옹진군은 식물상 구성인자를 바탕으로 Lee and Yim (2002)가 구분한 한반도 식물구계에서 남해안아구의 북단에 위치한다. 옹진군의 연 평균 기온(2000년~2019년)은 11.9℃로 우리나라 연평균기온(12.6℃)보다 낮고, 여름 중 최고기온은 26.6℃, 겨울 중 최저기온은 –3.2℃로, 연교차는 29.8℃로 매우 크다(Korea Meteorological Administration, 2023). 연 평균 강수량은 947.4 ㎜로 인천광역시 내에서 가장 적으며, 여름철 강수량이 552.9 ㎜로 연 강수량의 절반 이상을 차지한다. 극한기후지수로 판단한 식물성장 가능 기간은 258.5일로 측정되었으며, 이는 인천광역시 평균보다 0.6일 짧다(Korea Meteorological Administration, 2023).

연구 방법

조사는 2023년 4월부터 10월까지 총 8일에 걸쳐 수행하였으며, 조사 경로는 Fig. 1과 Table 1에 제시하였다. 동정의 정확성을 위해 생식기관이 달린 성숙한 개체를 수집하여 건조 표본을 제작하였으며, 증거표본은 DMZ 자생식물원에 수장하였다. 건조표본을 제작하지 못한 식물은 화상자료를 바탕으로 동정을 수행하고 목록 작성에 활용하였으며, 화상자료와 수집 지점의 좌표 정보를 수록하였다. 동정은 Cho et al. (2016), Kim and Kim (2018), Korea National Arboretum (2008a), Lee (2003), Lee (2006), Park (2009) 등의 문헌을 바탕으로 수행하였고, 학명 및 국명의 적용과 목록의 배열은 국가표준식물목록 자생식물편(Korea National Arboretum, 2020), 외래식물편(Korea National Arboretum, 2021)을 기준으로 하였다. 멸종위기 야생생물은 “야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙” (Korea Ministry of Environment, 2024), 희귀식물은 Korea National Arboretum (2008b), 특산식물은 Chung et al. (2023), 식물구계학적 특정식물은 Kim et al. (2018), 염생식물은 Kim (2013), 생태계교란 식물은 “생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률”(Korea Ministry of Environment, 2023)을 참고하여 작성하였다.

Table 1.

Investigation dates and routes for the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myeon, Incheon.

결과 및 고찰

관속식물의 종 조성(Vascular plants)

본 연구에서 장봉도, 모도, 시도, 신도에 분포하는 관속식물을 파악한 결과, 99과 329속 528종 16아종 40변종 6품종 총 590분류군의 분포를 확인하였다(Table 2). 이는 한반도에 분포하는 것으로 알려진 자생식물과 외래식물 총 4,383 분류군의 13.5%에 해당한다(Korea National Arboretum, 2024). 조사 지역별 분류군 수는 장봉도 91과 278속 392종 11아종 28변종 4품종 총 435분류군, 모도 61과 133속 155종 4아종 11변종 총 170분류군, 시도 78과 204속 266종 7아종 18변종 3품종 총 294분류군, 신도 86과 231속 299종 8아종 25변종 3품종 총 335분류군으로 확인되었다(Appendix 1).

전체 관속식물 목록 중 양치식물은 14분류군(2.4%), 나자식물은 6분류군(1.0%), 피자식물 중 쌍자엽식물은 432분류군(73.1%), 단자엽식물은 139분류군(23.5%)으로 나타났다(Table 2). 식물상 종 구성 중 국화과 식물이 81분류군(13.7%)으로 가장 많았고, 벼과 67분류군(11.3%), 콩과 34분류군(5.8%), 사초과 27분류군(4.6%), 장미과 26분류군(4.4%) 순으로 나타났다 (Table 3). 조사 지역의 관속식물 목록에서 주요 10개 과가 차지하는 비율은 54.9%로 과반을 차지하였다.

Table 2.

Summary of the flora on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myeon, Incheon.

Table 3.

List of major families and their ratios surveyed in the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myoen, Incheon.

조사지 내 산림 식생은 모도, 시도, 신도에서는 굴피나무(Platycarya strobilacea Siebold & Zucc.)와 소나무(Pinus densiflora Siebold & Zucc.)가 우점하였고, 장봉도에서는 신갈나무(Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.)와 소나무(P. densiflora Siebold & Zucc.)가 우점하였다. 전체 조사 지역에서 해안가 일부 구간에 방풍림 조성을 목적으로 곰솔(P. thunbergii Parl.)과 리기다소나무(P. rigida Mill.)를 식재한 것을 확인하였으며, 해안둘레길 일부 구간에는 해당화(Rosa rugosa Thunb.) 군락지가 조성되어 있었다. 산림 내에는 잣나무(P. koraiensis Siebold & Zucc.), 리기다소나무(P. rigida Mill.)가 일부 식재되어 있었고, 관목층에는 진달래(Rhododendron mucronulatum Turcz.), 생강나무(Lindera obtusiloba Blume), 굴피나무(P. strobilacea Siebold & Zucc.), 신갈나무(Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.) 등의 활엽수가 확인되었다. 각 섬의 저수지에서 마름(Trapa japonica Flerow) 군락이 공통적으로 확인되었으며, 시도의 습지 내에서는 노랑어리연꽃(Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze) 군락을 확인하였다.

본 조사 결과를 선행 연구 결과와 비교하였을 때, 기존에 확인되지 않았던 196분류군의 분포가 새롭게 확인되었으며, 기존 조사에서 분포가 보고되었으나 본 조사에서는 확인되지 않은 분류군은 183분류군으로 파악되었다(Choi and Choi, 2014; Choi and Son, 2022). 이러한 차이는 이번 조사에서 기존에 보고된 관속식물 중 작물로 활용되는 메밀(Fagopyrum esculentum Moench), 참외(Cucumis melo L.), 갓(Brassica juncea (L.) Czern.) 등을 목록에서 제외했기 때문이다. 또한, 기존 연구와 조사 대상지, 면적, 조사 시기별 경로의 차이가 본 조사 결과에 영향을 미친 것으로 여겨진다.

멸종위기 야생식물 및 희귀식물(Rare plants)

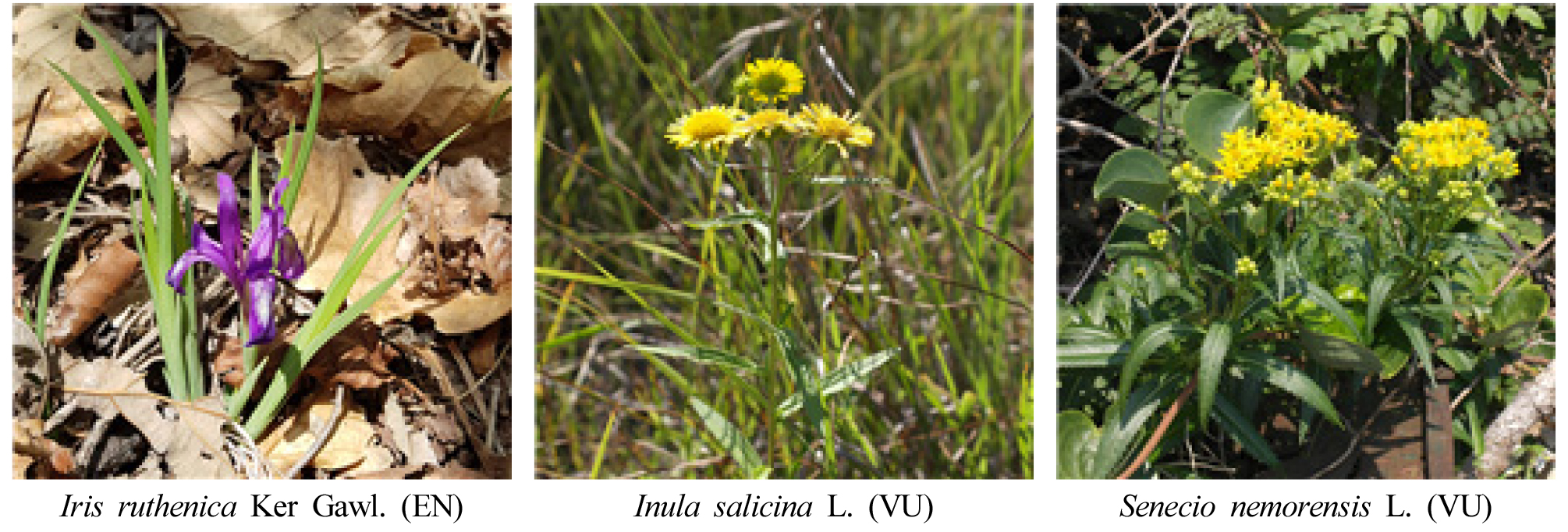

조사 대상지에서 Korea Ministry of Environment (2024)가 지정한 멸종위기 야생식물 및 희귀식물의 분포는 확인되지 않았다. Korea National Arboretum (2008b)이 제시한 희귀식물 목록에 따르면, 위기종(EN)은 감국(Chrysanthemum indicum L.), 솔붓꽃(Iris ruthenica Ker Gawl.) 2분류군이 확인되었으며, 취약종(VU)은 버들금불초(Inula salicina L.), 금방망이(Senecio nemorensis L.) 2분류군이 확인되었다(Fig. 2). 위기종(EN)과 취약종(VU) 4분류군은 기존의 식물상 연구 결과(Choi and Choi, 2014; Choi and Son, 2022)에서 보고되지 않은 분류군으로 본 연구에서 최초로 분포 정보를 파악하였다. 약관심종(LC)은 고란초(Selliguea hastata (Thunb.) Fraser-Jenk.), 쥐방울덩굴(Aristolochia contorta Bunge), 두루미천남성(Arisaema heterophyllum Blume) 등 6종의 분포가 확인되었다(Table 4).

희귀식물 위기종(EN)으로 분류되는 감국(C. indicum L.)은 대부분 민가 주변, 공원, 등산로 등에 식재되어 있었으나, 시도 느진구지해변에서 자생하는 개체군을 발견하였다. 솔붓꽃(I. ruthenica Ker Gawl.)은 해안가 바위 위에 군락을 형성하였다. 취약종(VU)으로 분류되는 버들금불초(I. salicina L.)는 시도 북쪽에 위치한 수기해수욕장에서 전망대로 향하는 사이 구간에 분포하였으며, 금방망이(S. nemorensis L.)는 시도 느진구지해변에서 소수 개체가 산재하여 생육하는 것을 확인하였다.

희귀식물이 분포하는 대부분의 지역이 답압 형성으로 인한 생육지 훼손과 채집으로 인한 개체군 감소에 취약한 환경으로 확인되었다. 특히, 느진구지해변은 여름철 관광객의 방문이 빈번하며, 수기해변 일대는 둘레길 경로에 포함되어 있다. 둘레길과 관광지 주변에서는 정기적으로 예초 및 잡초 제거 작업이 이루어져 자생 생물의 개체군이 훼손될 우려가 있다. 또한, 자생지 인근에 환삼덩굴(Humulus scandens (Lour.) Merr.), 돼지풀(Ambrosia artemisiifolia L.) 등 생태계교란종의 분포를 확인하였다. 생태계교란종의 확산은 희귀식물 서식지와 개체군에 추가적인 위협이 될 가능성이 있다. 따라서 교란종 확산을 방지하기 위한 주기적인 제거 작업 수행과 생육지 보호를 위한 관리대책이 필요하다고 여겨진다.

Table 4.

List of Korean rare plants classified by the National Red List identified on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myoen, Incheon (excl. DD and DD groups).

| No. | Degree | Family | Taxon | IslandZ | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||

| 1 | EN | Asteraceae | Chrysanthemum indicum L. 감국(식) | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | Iridaceae | Iris ruthenica Ker Gawl. 솔붓꽃 | ○ | ||||

| 3 | VU | Asteraceae | Inula salicina L. 버들금불초 | ○ | |||

| 4 | Asteraceae | Senecio nemorensis L. 금방망이 | ○ | ||||

| 5 | LC | Polypodiaceae | Selliguea hastata (Thunb.) Fraser-Jenk. 고란초 | ○ | ○ | ||

| 6 | Aristolochiaceae | Aristolochia contorta Bunge 쥐방울덩굴 | ○ | ○ | ○ | ||

| 7 | Oleaceae | Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 이팝나무(식) | ○ | ||||

| 8 | Boraginaceae | Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc. 지치 | ○ | ||||

| 9 | Poaceae | Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi 모새달 | ○ | ○ | |||

| 10 | Araceae | Arisaema heterophyllum Blume 두루미천남성 | ○ | ○ | |||

한반도 특산식물(Endemic plants of Korean Peninsula)

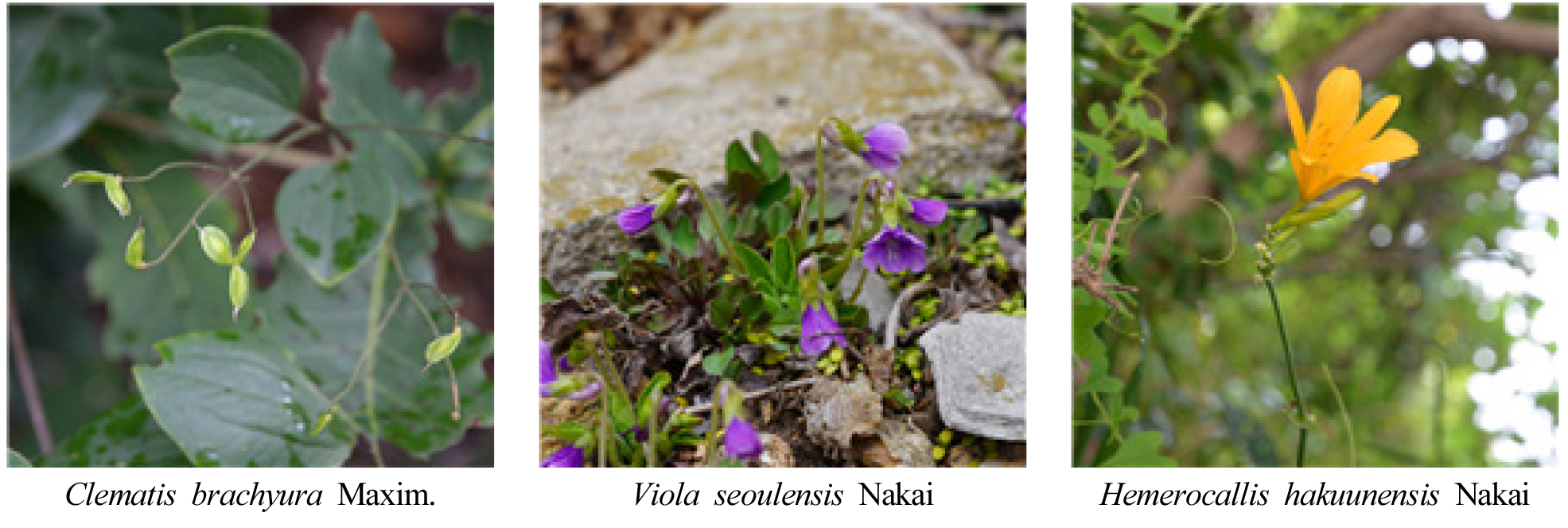

조사지에서 확인된 특산식물은 은사시나무(Populus × tomentiglandulosa T.B.Lee), 외대으아리(Clematis brachyura Maxim.), 새끼노루귀(Hepatica insularis Nakai) 등 8분류군으로, 이는 한반도 특산식물 373분류군(Chung et al., 2023)의 약 2.1%에 해당한다(Table 5, Fig. 3). 조사 지역별로는 장봉도에서 6분류군, 모도에서 3분류군, 시도에서 4분류군, 신도에서 4분류군이 확인되었다(Appendix 2).

백운산원추리(Hemerocallis hakuunensis Nakai)는 조사지 전역에서 확인되었으며, 해발고도 30 m 이내 해안가와 인근 수림에 산재하여 분포하였다. 좀땅비싸리(Indigofera koreana Ohwi)는 장봉도, 모도, 시도 3개 섬의 해안가와 등산로 입구에 분포하였다. 외대으아리(C. brachyura Maxim.)와 새끼노루귀(H. insularis Nakai)는 장봉도에서 자생하는 개체를 확인하였으며, 각각 야달선착장 인근 저지대의 산림, 구봉산 정상에서 말문고개 구름다리로 향하는 구간에 분포하였다. 서울제비꽃(Viola seoulensis Nakai)은 장봉도, 시도, 신도의 해발고도 30 m 이내 해안가와 민가 주변에서 다수 개체가 생육하고 있었다.

개나리(Forsythia koreana (Rehder) Nakai)와 은사시나무(P. × tomentiglandulosa T.B.Lee)는 신도 소재 교회 주변에 식제된 개체를 확인하였다. 오동나무(Paulownia coreana Uyeki)는 장봉도, 모도, 시도 3개 섬의 해안가와 저지대의 도로변, 민가 주변에서 식재된 개체를 확인하였다.

조사지에서 자생하는 개체를 확인한 한반도 특산식물 대부분은 전국의 산지에 널리 분포하는 것으로 알려져 즉각적인 보전 필요성은 낮은 것으로 판단된다(Kim and Kim, 2018; Korea National Arboretum, 2024). 또한, 조사지역 내에서는 이들 개체군의 서식지를 위협할 것으로 예상되는 요소는 확인되지 않았다. 한편, Choi and Son (2022)의 연구에서는 이번 조사에서 확인되지 않은 병꽃나무(Weigela subsessilis (Nakai) L.H.Bailey), 병조희풀(C.urticifolia Nakai ex Kitag.), 은꿩의다리(Thalictrum actaeifolium var. brevistylum Nakai), 벌개미취(Aster koraiensis Nakai), 처녀치마(Heloniopsis koreana Fuse, N.S.Lee & M.N.Tamura) 5분류군을 보고한 바 있다. 이 중 강화도 마니산 정상부에 분포하는 것으로 확인된 병조희풀(C.urticifolia Nakai ex Kitag.)을 제외한 4분류군은 조사 시기와 경로의 차이로 인해 발견하지 못한 것으로 판단되며, 보완 조사를 수행할 경우 분포 지점을 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

Table 5.

List of Korean endemic plants identified on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo islands in Bukdo-myeon, Incheon.

| No. | Family | Taxon | IslandZ | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 1 | Salicaceae | Populus × tomentiglandulosa T.B.Lee 은사시나무(식) | ○ | |||

| 2 | Ranunculaceae | Clematis brachyura Maxim. 외대으아리 | ○ | |||

| 3 | Ranunculaceae | Hepatica insularis Nakai 새끼노루귀 | ○ | |||

| 4 | Fabaceae | Indigofera koreana Ohwi 좀땅비싸리 | ○ | ○ | ○ | |

| 5 | Violaceae | Viola seoulensis Nakai 서울제비꽃 | ○ | ○ | ○ | |

| 6 | Oleaceae | Forsythia koreana (Rehder) Nakai 개나리(식) | ○ | |||

| 7 | Paulowniaceae | Paulownia coreana Uyeki 오동나무(식) | ○ | ○ | ○ | |

| 8 | Asphodelaceae | Hemerocallis hakuunensis Nakai 백운산원추리 | ○ | ○ | ○ | ○ |

식물구계학적 특정종(Floristic Target Species)

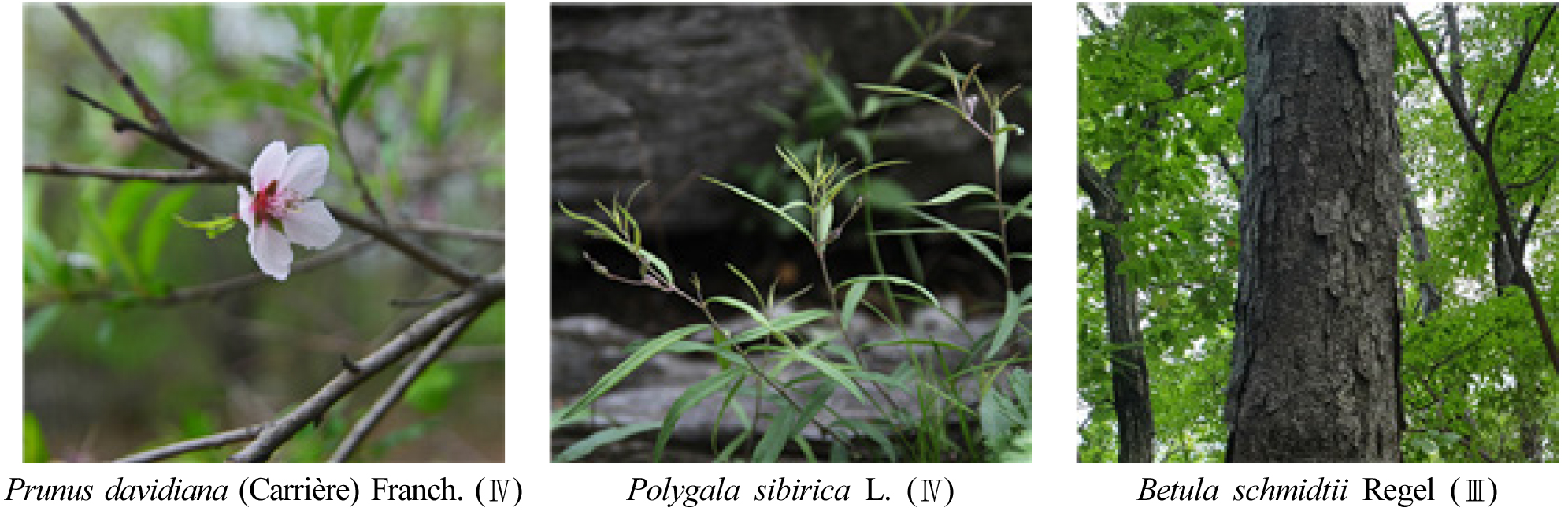

환경부에서 지정한 식물구계학적 특정종(Kim et al., 2018)에 해당하는 식물은 Ⅴ등급 1분류군, Ⅳ등급 2분류군, Ⅲ등급 9분류군, Ⅱ등급 23분류군, Ⅰ등급 34분류군 총 69분류군의 분포가 확인되었다(Fig. 4, Table 6, Appendix 2).

Table 6.

List of floristic target species identified on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Indo in Bukdo-myoen, Indcheon (excl. Ⅰ, Ⅱ grades).

| No. | Grade | Family | Taxon | IslandZ | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||

| 1 | V | Iridaceae | Iris ruthenica Ker Gawl. 솔붓꽃 | ○ | |||

| 2 | IV | Rosaceae | Prunus davidiana (Carrière) Franch. 산복사나무 | ○ | |||

| 3 | Polygalaceae | Polygala sibirica L. 두메애기풀 | ○ | ||||

| 4 | III | Betulaceae | Betula davurica Pall. 물박달나무 | ○ | |||

| 5 | Betulaceae | Betula schmidtii Regel 박달나무 | ○ | ○ | |||

| 6 | Ranunculaceae | Clematis brachyura Maxim. 외대으아리 | ○ | ||||

| 7 | Rosaceae | Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino 병아리꽃나무 | ○ | ||||

| 8 | Euphorbiaceae | Euphorbia ebracteolata Hayata 붉은대극 | ○ | ||||

| 9 | Sapindaceae | Acer palmatum Thunb. 단풍나무(식) | ○ | ||||

| 10 | Oleaceae | Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 이팝나무(식) | ○ | ||||

| 11 | Lamiaceae | Callicarpa dichotoma (Lour.) Raeusch. ex K.Koch 좀작살나무(식) | ○ | ○ | |||

| 12 | Melanthiaceae | Veratrum maackii var. japonicum (Baker) Shimizu 여로 | ○ | ||||

5등급 식물인 솔붓꽃(I. ruthenica Ker Gawl.)과 4등급인 두메애기풀(Polygala sibirica L.)은 시도의 느진구지해변 일대에서 관찰되었다. 산복사나무(Prunus davidiana (Carrière) Franch.)는 장봉도 뒷장술해안 인근 길가에 생육하는 개체를 확인하였다. 3등급 식물 중 외대으아리(C. brachyura Maxim.), 병아리꽃나무(Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino), 붉은대극(Euphorbia ebracteolata Hayata), 단풍나무(Acer palmatum Thunb.), 이팝나무(Chionanthus retusus Lindl. & Paxton), 여로(Veratrum maackii var. japonicum (Baker) Shimizu)는 장봉도에 분포하였다. 물박달나무(Betula davurica Pall.)는 신도의 왕봉산과 구봉산 사이 길에서 확인되었다. 좀작살나무(Callicarpa dichotoma (Lour.) Raeusch. ex K.Koch)는 장봉도의 야달선착장에서 이어지는 둘레길, 모도의 모도리 마을회관에서 밭으로 이어지는 길가에 식재한 개체를 확인하였다. 박달나무(Betula schmidtii Regel)는 시도의 수기 해수욕장과 신도의 신도저수지 수원에서 자생하는 개체를 확인하였다.

식물구계학적 특정종 중 Ⅴ등급 솔붓꽃(I. ruthenica Ker Gawl.)과 Ⅳ등급 두메애기풀(Polygala sibirica L.)의 자생지는 관광객 방문이 빈번한 지역에 위치해 있는 것으로 파악되었다. 답압으로 인한 생육지 훼손과 채집으로 인한 개체군 감소가 우려되며, 이들 종의 분포를 명확히 파악하여 접근을 제한하는 등의 보전 조치가 필요할 것으로 여겨진다. 한편, 선행 연구에서 분포를 보고하였으나 본 조사에서 확인하지 못한 분류군은 Ⅳ등급 왕벚나무(P.× yedoensis Matsum.) 1분류군, Ⅲ등급 산벚나무(P. sargentii Rehder), 낭아초(Indigofera pseudotinctoria Matsum.), 선메꽃(Calystegia dahurica (Herb.) Choisy), 천문동(Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.) 4분류군 등 총 32분류군이 파악되었다. 이러한 차이는 조사 시기별 경로 차이에서 기인한 것으로 판단되며, 추가 조사를 통해 분포 여부를 확인하는 것이 필요하다고 여겨진다.

염생식물(Halophyte)

염생식물은 총 30분류군의 분포를 확인하였으며, 이들은 주로 해안사구, 갯벌, 저수지나 수로를 포함하는 기수역에서 관찰되었다(Table 7). 이 중 갯메꽃(C. soldanella (L.) R.Br.), 산조풀(Calamagrostis epigejos (L.) Roth), 해당화(R. rugosa Thunb.)는 조사 대상지 4개 섬 모두에서 확인되었으며, 주로 모래 해변이나 간척지 개발로 형성된 해안사구에 분포하였다. 해당화(R. rugosa Thunb.)는 해안가의 둘레길 일부 구간에 식재되어 군락을 형성하였다. 갈대(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), 갯완두(Lathyrus japonicus Willd.), 좀보리사초(Carex pumila Thunb.) 등은 해안사구에 군락을 이루고 있었으며, 칠면초(Suaeda japonica Makino)는 저수지 등 기수역에 산재하거나 갯벌에 패치를 형성하였다. 귀화식물인 취명아주(Chenopodium glaucum L.)는 도로변, 마을 주변 숲 가장자리와 해안사구에 분포하였다.

한편, 이번 연구에서는 선행 연구에서 보고된 염생식물 중 퉁퉁마디(S. perennans Willd.)의 분포가 확인되지 않았다. Kim and Kim (2016)은 신도 남쪽 갯벌에서 퉁퉁마디의 분포를 보고하였으나, 본 연구에서는 해당 구간에 대한 조사가 이루어지지 않았다(Fig. 1). 조사 경로에 포함된 다른 지역에서는 퉁퉁마디(S. perennans Willd.)를 확인하지 못하였으며, 이 지역의 퉁퉁마디(S. perennans Willd.) 분포 현황에 대한 추가 조사가 필요할 것으로 여겨진다.

Table 7.

List of halophytes identified on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myoen Incheon.

| No. | Family | Taxon | IslandZ | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 1 | Caryophyllaceae | Silene aprica var. oldhamiana (Miq.) C.Y.Wu 갯장구채 | ○ | |||

| 2 | Amaranthaceae | Chenopodium glaucum L. 취명아주 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 3 | Amaranthaceae | Suaeda australis (R.Br.) Moq. 방석나물 | ○ | ○ | ||

| 4 | Amaranthaceae | Suaeda glauca (Bunge) Bunge 나문재 | ○ | ○ | ||

| 5 | Amaranthaceae | Suaeda japonica Makino 칠면초 | ○ | ○ | ○ | |

| 6 | Amaranthaceae | Suaeda maritima (L.) Dumort. 해홍나물 | ○ | ○ | ||

| 7 | Rosaceae | Rosa rugosa Thunb. 해당화(식) | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 8 | Fabaceae | Lathyrus japonicus Willd. 갯완두 | ○ | ○ | ○ | |

| 9 | Apiaceae | Cnidium japonicum Miq. 갯사상자 | ○ | |||

| 10 | Plumbaginaceae | Limonium tetragonum (Thunb.) Bullock 갯질경 | ○ | ○ | ||

| 11 | Convolvulaceae | Calystegia soldanella (L.) R.Br. 갯메꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 12 | Lamiaceae | Scutellaria strigillosa Hemsl. 참골무꽃 | ○ | ○ | ||

| 13 | Plantaginaceae | Plantago camtschatica Cham. ex Link 개질경이 | ○ | |||

| 14 | Asteraceae | Artemisia capillaris Thunb. 사철쑥 | ○ | ○ | ○ | |

| 15 | Asteraceae | Artemisia fukudo Makino 큰비쑥 | ○ | |||

| 16 | Asteraceae | Aster hispidus Thunb. 갯쑥부쟁이 | ○ | |||

| 17 | Asteraceae | Aster tripolium L. 갯개미취 | ○ | |||

| 18 | Asteraceae | Sonchus brachyotus DC. 사데풀 | ○ | ○ | ||

| 19 | Juncaginaceae | Triglochin maritima L. 지채 | ○ | ○ | ||

| 20 | Asparagaceae | Asparagus oligoclonos Maxim. 방울비짜루 | ○ | |||

| 21 | Juncaceae | Juncus gracillimus (Buchenau) V.I.Krecz. & Gontsch. 물골풀 | ○ | ○ | ○ | |

| 22 | Poaceae | Calamagrostis epigejos (L.) Roth 산조풀 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 23 | Poaceae | Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. 갯보리 | ○ | |||

| 24 | Poaceae | Leymus mollis (Trin.) Pilg. 갯그령 | ○ | ○ | ||

| 25 | Poaceae | Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi 모새달 | ○ | ○ | ||

| 26 | Poaceae | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 갈대 | ○ | ○ | ○ | |

| 27 | Poaceae | Zoysia sinica Hance 갯잔디 | ○ | ○ | ||

| 28 | Cyperaceae | Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova 좀매자기 | ○ | ○ | ||

| 29 | Cyperaceae | Carex kobomugi Ohwi 통보리사초 | ○ | |||

| 30 | Cyperaceae | Carex pumila Thunb. 좀보리사초 | ○ | ○ | ○ | |

유용식물(Useful Plants)

Korea Forest Service (2014)에서 제시한 구분에 따라 장봉도, 모도, 시도, 신도 일대의 관속식물 590분류군의 유용성을 파악한 결과 식용식물 384분류군(65.0%), 약용식물 450분류군(76.1%), 향료용식물 22분류군(3.7%), 사료퇴비용식물 280분류군(47.3%), 관상용식물 268분류군(45.3%), 산업용식물 239분류군(40.4%), 생태복원용 식물 220분류군(37.2%)이 확인되었으며, 총 547분류군이 자원식물로서 유용한 것으로 나타났다(Table 8, Appendix 2).

Table 8.

Useful Plants identified on the islands of Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myeon, Incheon.

|

Island/ Categories of UseZ | E | M | F | I | O | R | FC | Total |

| Jangbongdo | 302 | 341 | 18 | 187 | 192 | 172 | 215 | 407 |

| Modo | 130 | 146 | 10 | 89 | 76 | 65 | 88 | 158 |

| Sido | 203 | 234 | 12 | 135 | 134 | 119 | 150 | 278 |

| Sindo | 227 | 263 | 16 | 148 | 154 | 139 | 164 | 313 |

| Total | 384 | 450 | 22 | 239 | 268 | 220 | 280 | 547 |

귀화식물 및 생태계교란 식물(Naturalized and ecosystem disturbance plants)

귀화식물(Naturalized plant)은 외래식물 중 자연생태계에 적응하여 지속해서 개체군을 형성하고, 10년 이상 분포한 종으로 정의된다(Jung, 2014; Korea National Arboretum, 2021). 연구 결과 조사지에 분포하는 귀화식물은 18과 51속 69종 2아종 총 71분류군으로 파악되었으며, 이는 우리나라 전체 귀화식물 254분류군의 28.0%에 해당한다(Korea National Arboretum, 2024). 관속식물 목록을 바탕으로 산출한 조사 지역의 평균 귀화율은 12.0%로 한반도 전체 귀화율(5.8%)을 크게 웃도는 수치로 나타났으며, 이는 접경지역 중 경기도, 인천광역시와 서해안 도서지역을 포함하는 서부 지역의 도시화지수가 다른 지역에 비해 높다고 보고한 Chung et al. (2024)의 결과와도 일치한다(Table 9; Numata and Kotaki, 1975).

섬별 귀화식물은 장봉도에서 16과 39속 52종 1아종 총 53분류군, 모도에서 11과 21속 25종 총 25분류군, 시도에서 14과 34속 39종 1아종 총 40분류군, 신도에서 17과 34속 37종 2아종 총 39분류군의 분포가 확인되었다. 전체 관속식물 목록(Appendix 2)을 기준으로 산출한 모도의 귀화율은 14.7%로, 4개 섬 중 가장 높게 확인되었으며, 섬의 면적이 가장 작고, 민가와 경작지의 면적이 차지하는 비율이 높은 환경적 특성이 원인일 것으로 판단된다. 귀화율이 11.6%로 가장 낮은 신도는 연도교로 연결된 모도, 시도, 신도 세 개 섬 중 가장 넓고, 산지가 차지하는 비율이 많으며, 저수지 등 다양한 생태역이 있는 환경적 특성이 영향을 미쳤을 것으로 여겨진다. 장봉도와 시도의 귀화율은 각각 12.2%, 13.6%로 산출되었다(Table 9).

Table 9.

Number of naturalized plants and their naturalization rates identified on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myeon, Incheon.

| Total number of plants |

Number of naturalized plant taxa | Naturalization rate (%) | |

| Jangbongdo | 435 | 53 | 12.2 |

| Modo | 170 | 25 | 14.7 |

| Sido | 294 | 40 | 13.6 |

| Sindo | 335 | 39 | 11.6 |

| Total | 590 | 71 | 12.0 |

조사지에 분포하는 생태계교란 식물은 환삼덩굴(H. scandens (Lour.) Merr.), 애기수영(Rumex acetosella L.), 가시박(Sicyos angulatus L.) 등 9분류군으로 확인되었다(Table 10). Choi and Son (2022)와 비교하여 도깨비가지(Solanum carolinense L.), 서양등골나물(Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob.)의 분포를 새로이 확인하였다. 이는 Kim et al. (2020)이 도서지역 중 가장 많은 생태계교란 식물종이 분포하는 것으로 보고한 용유도 지역의 6종 (환삼덩굴 포함 7종)에 비해서도 2종이 더 많은 수치이다.

Table 10.

List of ecosystem disturbance plants identified on the islands of Jangbongdo, Modo, Sido, and Sindo in Bukdo-myeon, Incheon.

| No. | Family | Taxon | IslandZ | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 1 | Cannabaceae | Humulus scandens (Lour.) Merr. 환삼덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | Polygonaceae | Rumex acetosella L. 애기수영 | ○ | |||

| 3 | Cucurbitaceae | Sicyos angulatus L. 가시박 | ○ | ○ | ||

| 4 | Solanaceae | Solanum carolinense L. 도깨비가지 | ○ | |||

| 5 | Asteraceae | Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. 서양등골나물 | ○ | |||

| 6 | Asteraceae | Ambrosia artemisiifolia L. 돼지풀 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 7 | Asteraceae | Ambrosia trifida L. 단풍잎돼지풀 | ○ | ○ | ||

| 8 | Asteraceae | Lactuca serriola L. 가시상추 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 9 | Asteraceae | Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom 미국쑥부쟁이 | ○ | ○ | ○ | |

외래식물종의 유입은 주로 사람과 물류가 이동하는 과정에서 함께 이루어지는 것으로 알려져 있으며, 서해안과 남해안 지역을 중심으로 미기록 외래식물종이 다수 보고되고 있다(Kang et al., 2020; Kang et al., 2023; Lee et al., 2023). 조사 지역의 높은 귀화율은 관광객의 빈번한 방문이 외래식물 유입에 영향을 미친 결과로 보인다. 특히, 영종도와 신도, 신도와 강화도, 모도와 장봉도를 연결하는 연도교 사업의 시행으로 물류 이동과 외부 토양 반입이 증가하면서 외래식물의 유입 및 확산이 더욱 활발해질 것으로 예상되며, 지속적인 모니터링이 필요하다고 여겨진다(Incheon Metropolitan City, 2020).

도서 지역은 자생 환경이 열악하고 공간이 제한적이기 때문에 생태계교란 식물이 유입될 경우 기존 식물의 자생지가 훼손될 가능성이 육지에 비해 크다고 알려져 있다(Jung, 2014; Kim et al., 2017). 특히, 조사지에 분포하는 희귀식물과 특산식물 대부분이 저지대 숲 가장자리, 임도변, 해수욕장 인근에 분포하는 것으로 확인된 점은 주목할 만하다. 환삼덩굴(H. scandens (Lour.) Merr.), 애기수영(R. acetosella L.), 돼지풀(A. artemisiifolia L.)의 분포 면적이 넓고 밀도가 높은 도로변, 둘레길 조성지 등을 우선하여 제거 사업을 시행한다면 생태계교란 식물의 확산을 억제하고, 희귀식물과 특산식물의 자생지를 보호할 수 있을 것으로 판단된다.

적 요

본 연구는 인천광역시 강화군 북도면 일대 유인도서인 장봉도, 모도, 시도, 신도의 관속식물 분포를 파악하고, 종별 보전 및 자원화의 기초 데이터를 제공하기 위해 수행되었다. 연구 결과 장봉도, 모도, 시도, 신도에 분포하는 관속식물은 양치식물 8과 8속 14종 14분류군, 나자식물 2과 3속 6종 6분류군, 피자식물 중 쌍자엽식물 75과 247속 381종 15아종 30변종 5품종 431분류군, 단자엽식물 14과 71속 127종 1아종 10변종 1품종 139분류군으로 총 99과 329속 528종 16아종 40변종 6품종 590분류군이 확인되었다. 이 중 국립수목원 적색목록의 EN(위기종) 등급에 포함된 감국과 솔붓꽃, VU(취약종) 등급에 포함된 버들금불초와 금방망이가 확인되었다. 한반도 특산식물은 외대으아리, 새끼노루귀 등 8분류군의 분포가 확인되었다. 식물구계학적 특정 식물은 총 69분류군이 확인되었으며, 이 중 Ⅴ등급에 솔붓꽃 1분류군, Ⅳ등급에 산복사나무, 두메애기풀 2분류군, Ⅲ등급에 물박달나무, 박달나무, 외대으아리 등 9분류군이 포함되었다. 염생식물은 갯장구채, 취명아주, 방석나물 등 30분류군의 분포가 확인되었으며, 식용, 약용, 관상용 등 자원식물로서 유용성이 있는 식물은 547분류군이 해당하였다. 귀화식물은 나도닭의덩굴, 소리쟁이, 부령소리쟁이 등 71분류군이 확인되어 조사지역의 귀화율은 12.0%로 나타났다. 이는 한반도 평균 귀화율(5.8%)을 크게 상회하는 수치이며, 이는 조사 지역이 관광객의 빈번한 방문과 연도교 착공을 비롯한 개발이 활발한 상황이기 때문이라고 여겨진다. 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 애기수영, 가시박 등 9종이 확인되었으며, 보전이 필요한 식물의 생육지와 근접하여 분포하고 있어 도로변, 둘레길 인근을 중심으로 제거 사업 등 확산 방지를 위한 관리가 시행되어야 할 것으로 판단된다.