서 언

백석산(1,365 m)이 위치한 평창군은 강원도 남부지역에 포함되며 행정적으로는 홍천군, 강릉시, 횡성군, 정선군, 영월군과 인접해 있다. 식물구계학적으로는 중부아구에 위치하고(Lee and Yim, 2002), 기후대에 의한 산림대로 구분하면 냉온대 북부림에 속한다(Yim and Kira, 1975). 평창군의 평균 해발고도는 600 m 이상으로 3면이 1,000 m 이상의 고산으로 둘러싸여 있고, 기온 일교차가 심한 대륙성 기후를 나타내기 때문에 기온은 낮고 여름도 짧다(Gangwon-do, 2010; The Academy of Korean Studies, 2009). 평창군 지역의 10년간 (2011∼2020년) 연평균기온은 10.2℃로 월평균 기온은 8월이 23.9℃로 가장 높고, 1월이 -5.3℃로 가장 낮으며, 강수량은 평균 1,166.2 ㎜로 61% 정도가 6∼8월에 집중된다(Korea Meteorological Administration, 2022). 주변 지역 지질은 중생대 트라이아스기에 형성된 회록색 사암, 사질 셰일, 암회색 셰일 등의 암석으로 구성된다(KIGAM, 2021).

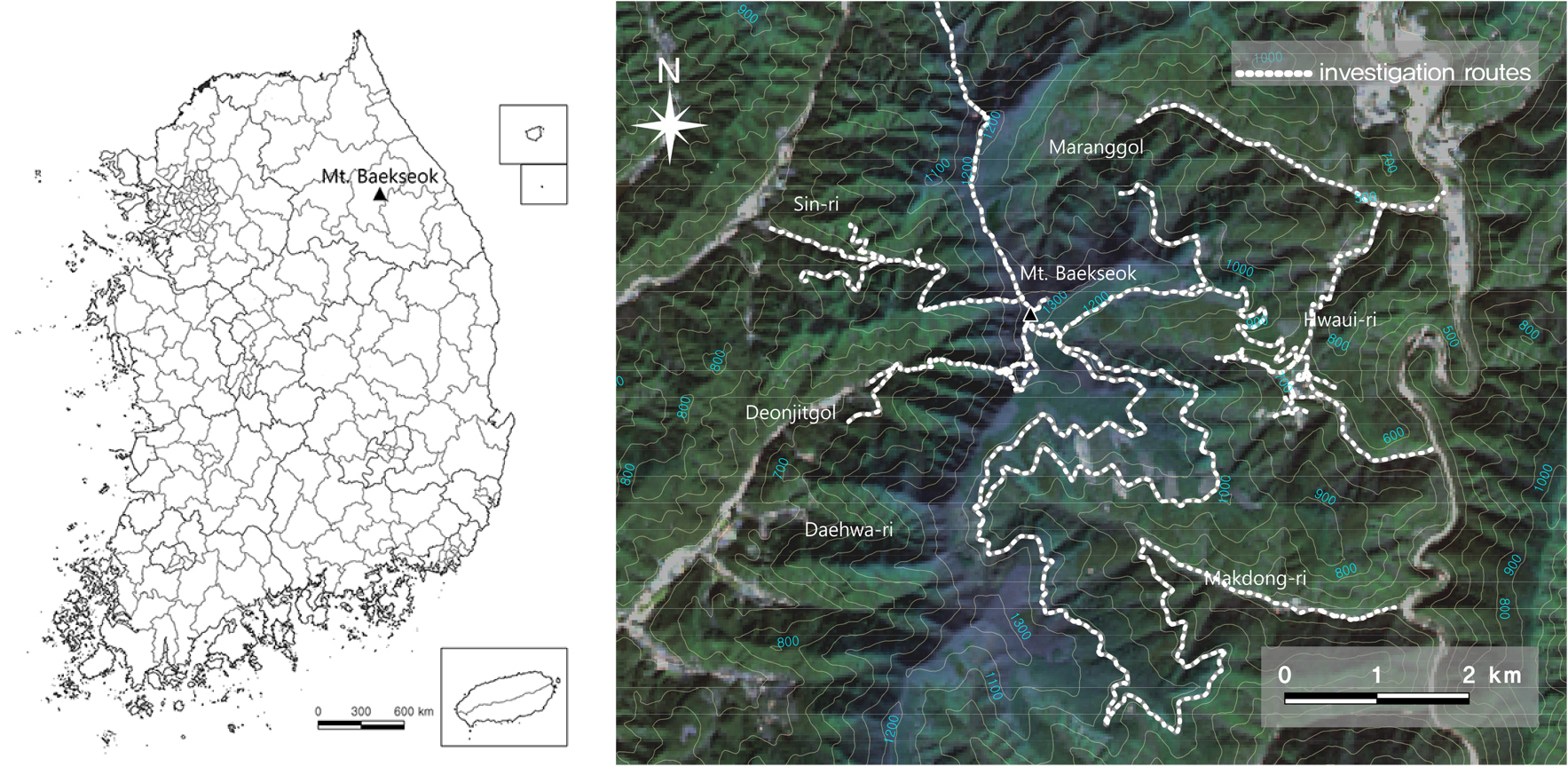

조사지역인 백석산은 평창군 대화면과 진부면의 경계에 위치하며 지리적으로는 북위 37° 32' 12", 동경 128° 30' 54"에 놓여있다. 이 지역 일대는 태백산맥 산줄기 중 한강기맥에서 뻗어 나오는 주왕지맥에 위치하며, 계방산(1,577.4 m), 백적산(1,141.4 m), 잠두산(1,243.1 m), 가리왕산(1,561.9 m), 중왕산(1,381.4 m) 등과 능선으로 연결되어 있다. 또 서쪽에는 혜광사, 동쪽에는 부석사 등의 사찰이 있고, 오대천 주변 화의리와 막동리에는 민가와 농경지 등이 밀집해있다. 백석산은 등산객 등 민간인의 출입은 적어 다양한 식물자원이 분포할 것으로 예상되지만 최근 계곡 주변으로 숙박시설이 건설되고, 산림 관리를 목적으로 산지 전반에 임도가 형성되어 있어 교란이 가속화되고 있는 실정이다.

백석산의 식물상에 관한 연구는 Yook and Kim (1973)이 증거표본 없이 78과 201속 347분류군을 밝힌 것이 최초이며, Choi and Chung (1999)은 2차 전국 자연환경조사에서 식물상을 조사한 바 있으나 구체적인 목록은 제시하지 않았다. 이후 수행된 3차 전국 자연환경조사(Kim and Yoo, 2010)에서는 백석산을 중심으로 한 수항 도엽 내 관속식물상을 71과 207속 299분류군으로 밝혔으나 증거표본은 제시되지 않았으며, 4차 전국 자연환경조사에서 Hwang and Hong (2018)은 수항 도엽 내 관속식물을 37과 264속 406분류군으로 조사한 바 있으나 인근에 위치한 두타산 지역이 함께 포함되어 있다.

따라서, 본 연구에서는 증거표본을 토대로 백석산 식물자원의 분포를 확인하고 이 결과를 식물 다양성 보전과 이용을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

재료 및 방법

조사는 개화기와 결실기를 중심으로 2021년 4월부터 2022년 9월까지 총 17일간 수행하였으며, 조사 경로와 일정은 Fig. 1, Table 1과 같다. 채집된 관속식물은 건조 후 표본으로 제작하여 강원대학교 생명과학과 식물표본관(KWNU)에 보관하였다. 식물의 동정은 Lee (1996), Lee (2003a; 2003b), Lee (2006a; 2006b), Lee and Lee (2018), Cho et al. (2016), Park (2009)의 도감을 이용하였다. 식물목록은 Engler의 분류체계를 일부 변형한 Korea National Arboretum (2016; 2020; 2021a)의 기준에 따라 배열하였다. 학명과 국명은 국가표준식물목록 자생식물과 외래식물(Korea National Arboretum, 2020; 2021a), 국가표준재배식물목록(Korea National Arboretum, 2016)을 따랐으며, 조사된 식물 중 자생식물이 아니라고 판단되는 것은 국명 뒤에 ‘(재)’를 표시하였다.

Table 1.

Investigation dates and routes of survey area

작성된 관속식물목록을 바탕으로 특산식물(Chung et al., 2017), 멸종위기 야생식물(Ministry of Environment, 2020), 환경부 지정 적색목록 식물(National Institute of Biological Resources, 2021), 산림청 지정 적색목록 식물(Korea National Arboretum, 2021b), 식물구계학적 특정식물(National Institute of Ecology, 2018), 기후변화 적응 대상식물(Oh et al., 2010), 외래식물(Kang et al., 2020), 생태계교란식물(Ministry of Environment, 2022) 및 유용도 (Lee, 1976) 등을 분석하였다. 한편, 귀화식물을 기초로 한 귀화율(NI, Naturalization Index)과 도시화지수(UI, Urbanization Index)는 각각 Numata (1975)와 Yim and Jeon (1980)이 제시한 아래 식에 따라 산출하였다.

결과 및 고찰

관속식물

백석산 일대에 분포하는 관속식물은 99과 346속 552종 20아종 49변종 6품종 1잡종으로 총 628분류군이 확인되었다(Table 2, Appendix 1). 이는 한반도 관속식물 4,362분류군(Korea National Arboretum, 2017)의 14.4%, 강원도 관속식물 1,796분류군(Gangwon-do, 2010)의 35.0%, 그리고 평창군 관속식물 836분류군(National Institute of Ecology, 2017)의 75.1%에 해당한다. 분류군별로는 양치식물 29종류(4.6%), 나자식물 6종류(1.0%), 쌍자엽식물 487종류(77.5%), 그리고 단자엽식물 106종류(16.9%)로 나타났다(Table 2). 과별 구성 종에 의한 다양성은 국화과 77분류군, 벼과 38분류군, 장미과 34분류군, 백합과 32분류군, 미나리아재비과 26분류군, 콩과 22분류군, 사초과 21분류군, 꿀풀과 및 마디풀과 20분류군 그리고 산형과 19분류군 순으로 높게 나타났다.

Table 2.

List of the vascular plants in Mt. Baekseok

백석산의 식물 분포 종을 비교하기 위해 백석산만의 목록이 제시된 Yook and Kim (1973) 및 Kim and Yoo (2010)의 연구 결과를 본 연구에서 사용한 학명과 국명(Korea National Arboretum, 2016; 2020; 2021a)으로 목록을 재검토하였다. 그 결과, Yook and Kim (1973)이 제시한 347분류군은 다른 분류군과 통합된 종류를 제외한 332분류군으로 재정리되었다. 이 중 196분류군은 본 조사에서도 재확인하였고, 434분류군은 새롭게 추가하였으며, 136분류군은 금번 조사에서 확인하지 못했다. 미확인된 분류군 중 고구마, 고추, 천궁 등 12분류군은 재배 및 원예식물이었다. 또한 낚시제비꽃과 쑥부쟁이는 우리나라 남부지방에 자생하며, 두메기름나물과 왕둥굴레는 각각 금강산과 울릉도에만 분포하는 것으로 알려진 분류군이고, 왕질경이와 개질경이는 해안가 사질토양에서 자라는 종류로 백석산에 생육한다고 보기 어려워 다른 분류군의 오동정일 것으로 판단된다(Oh et al., 2016; Park, 2007). Kim and Yoo (2010)의 목록과 비교하였을 때, 이명 등으로 통합된 분류군은 없었으며 제시한 299분류군 중 249분류군은 본 연구에서도 확인되었으나 50분류군은 조사되지 않았다. 확인하지 못한 50분류군 중 괭이눈은 우리나라 영광지역에만 자생하는 것으로 알려져 있어(Choi et al., 2020), 다른 분류군의 오동정일 것으로 생각된다. 또한, 나도하수오, 동의나물 등 14분류군은 Yook and Kim (1973)의 연구에서도 조사된 분류군으로, 본 지역에 분포 가능성이 높으나 개화기나 결실기 등 분류군 식별이 용이한 시기에 채집하지 못해 누락된 것으로 생각된다. 그러나, Yook and Kim (1973) 및 Kim and Yoo (2010)의 목록 중 금번 조사에서 확인하지 못한 분류군은 증거표본이 제시되어 있지 않아 분포 여부를 재고할 필요가 있다.

특산식물

백석산에 분포하는 특산식물은 키버들, 홀아비꽃대, 청괴불나무 등 총 14과 19속 21분류군이었다(Table 3, Appendix 1). 이는 우리나라 특산식물 360분류군(Chung et al., 2017)의 5.8%에 해당한다. 이 중 참닻꽃은 Chung et al.(2017)의 목록에는 포함되지 않으나, 이후 Han et al. (2019)에 의해 특산종으로 발표된 분류군이므로 특산식물에 추가하였다. 참닻꽃은 과거 닻꽃으로 인식되었으나 닻꽃에 비해 꽃뿔이 길고 좁으며 안으로 굽고, 엽선이 미상 예첨두인 것이 특징이며, 분자계통학적으로도 북한, 중국 등에 분포하는 닻꽃과 뚜렷하게 구분되어 한반도 특산종으로 재명명되었다(Han et al., 2019).

Table 3.

List of the Korean endemic plants in Mt. Baekseok

멸종위기 야생식물

환경부 지정 멸종위기 야생식물(Ministry of Environment, 2020)은 참닻꽃이 확인되었다. 참닻꽃은 강원도 대암산, 방태산, 경기도 화악산에만 제한적으로 분포하는 것으로 알려져 있었으나(Han et al., 2019), 본 연구를 통해 자생지를 추가 할 수 있었다.

적색목록식물

환경부 지정 멸종위기 적색목록 식물(National Institute of Biological Resources, 2021) 중 지역절멸종(RE), 위급종(CR), 위기종(EN), 준위협종(NT), 자료부족종(DD)은 확인되지 않았으며, 취약종(VU)은 가시오갈피(재)와 참닻꽃 2분류군, 관심대상종(LC)은 참좁쌀풀과 연영초 등 10분류군으로 총 12분류군이 조사되었다(Table 4, Appendix 1).

한편, 산림청 지정 적색목록 식물(Korea National Arboretum, 2021b)은 위기종(EN)에 가시오갈피(재)와 참닻꽃 2분류군, 준위협종(NT)에 긴개별꽃, 만삼, 사창분취, 노랑무늬붓꽃 등 4분류군이었으며, 약관심종(LC)과 자료부족종(DD)은 각각 550분류군과 4분류군으로, 총 560분류군이 확인되었고(Appendix 1), 그 밖에 위급종(CR)과 취약종(VU)은 조사되지 않았다.

Table 4.

Red list plants by National Institute of Biological Resources in Mt. Baekseok

| Family Name | Scientific name and Korean name | Degree |

| Araliaceae | Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. 가시오갈피(재) | VUz |

| Gentianaceae | Halenia coreana S.M.Han, H.Won & C.E.Lim 참닻꽃 | |

| Ophioglossaceae | Botrychium robustum (Rupr. ex Milde) Underw. 산고사리삼 | LC |

| Ranunculaceae | Anemone koraiensis Nakai 홀아비바람꽃 | |

| Saxifragaceae | Rodgersia podophylla A.Gray 도깨비부채 | |

| Violaceae | Viola diamantiaca Nakai 금강제비꽃 | |

| Primulaceae | Lysimachia coreana Nakai 참좁쌀풀 | |

| Oleaceae | Syringa reticulata (Blume) H.Hara 개회나무 | |

| Liliaceae | Lilium distichum Nakai ex Kamib. 말나리 | |

| Tricyrtis macropoda Miq. 뻐꾹나리 | ||

| Trillium camschatcense Ker Gawl. 연영초 | ||

| Iridaceae | Iris odaesanensis Y.N.Lee 노랑무늬붓꽃 |

식물구계학적 특정식물

식물구계학적 특정식물 1,476분류군(National Institute of Ecology, 2018) 중 백석산에서 확인된 종류는 총 58과 110속 164분류군으로 전체의 11.1%에 해당한다. 등급별로는 Ⅴ등급에 가시오갈피(재), IV등급에 회리바람꽃, 산겨릅나무 등 20분류군, III등급에 까치밥나무, 참조팝나무 등 52분류군, II등급에 동자꽃, 청괴불나무 등 53분류군, 그리고 I등급에는 야산고비, 매화말발도리 등 38분류군이 포함되어 있었다(Appendix 1).

기후변화 적응 대상식물

기후변화 적응 대상식물(Oh et al., 2010) 중 남방계 식물은 보리장나무(재) 1분류군이 조사되었으며, 북방계 식물은 분비나무, 병풍쌈 등 33분류군이 확인되었다(Table 5, Appendix 1). Shin et al. (2018)은 기후변화에 따라 특산식물과 북방계 식물이 감소할 것이며, 특히 분산 가능성이 없는 경우 종 풍부도가 급격하게 감소할 것이라 밝힌 바 있다. 따라서 백석산에서 확인된 33종류의 북방계 식물에 대해서는 특별한 관리가 필요하다고 생각된다.

Table 5.

The list of plant adaptable to climate change in Mt. Beakseok

외래식물

외래식물(Kang et al., 2020) 중 사전귀화식물(Arc.)은 개비름, 말냉이, 까마중 등 5분류군, 관심외래식물(CAP)은 일본잎갈나무(재), 무궁화(재), 우엉(재) 등 3분류군, 불확실종(UN)은 다닥냉이 1분류군, 그리고 귀화식물(NP)에 유럽나도냉이, 우단담배풀, 나래가막사리 등 33분류군으로, 총 42분류군이 확인되었다(Table 6, Appendix 1). 이 중 생태계교란 야생식물은 환삼덩굴, 애기수영, 미국쑥부쟁이 등 3종류였다. 본 연구에서 조사된 외래식물 중 나도민들레는 유럽 원산의 귀화식물로 2004년 평창 진부면에서 처음 관찰된 이후 주변 지역으로 확산된 분류군으로 농작물 생육에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있어 확산 방지를 위한 관리 방안이 마련되어야 할 것으로 보인다(Lee et al., 2005).

Table 6.

List of the alien plants in Mt. Baekseok

| Family name | Scientific name and Korean name | Type |

| Pinaceae | Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 일본잎갈나무(재) | PIP (CAP)z |

| Polygonaceae | Rumex acetosella L. 애기수영 | IAP (NP) |

| Rumex crispus L. 소리쟁이 | IAP (NP) | |

| Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum Thuill. 유럽점나도나물 | IAP (NP) |

| Caryophyllaceae | Stellaria media (L.) Vill. 별꽃 | IAP (NP) |

| Chenopodiaceae | Chenopodium ficifolium Sm. 좀명아주 | IAP (NP) |

| Amaranthaceae | Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea 개비름 | Arc. |

| Amaranthus patulus Bertol. 가는털비름 | IAP (NP) | |

| Brassicaceae | Barbarea vulgaris W.T.Aiton 유럽나도냉이 | IAP (NP) |

| Lepidium apetalum Willd. 다닥냉이 | PIP (UN) | |

| Thlaspi arvense L. 말냉이 | Arc. | |

| Rosaceae | Prunus persica (L.) Stokes 복사나무(재) | Arc. |

| Fabaceae | Robinia pseudoacacia L. 아까시나무(재) | IAP (NP) |

| Trifolium pratense L. 붉은토끼풀 | IAP (NP) | |

| Trifolium repens L. 토끼풀 | IAP (NP) | |

| Oxalidaceae | Oxalis corniculata L. 괭이밥 | Arc. |

| Euphorbiaceae | Euphorbia hypericifolia L. 큰땅빈대 | IAP (NP) |

| Euphorbia maculata L. 애기땅빈대 | IAP (NP) | |

| Malvaceae | Hibiscus syriacus L. 무궁화(재) | PIP (CAP) |

| Onagraceae | Oenothera biennis L. 달맞이꽃 | IAP (NP) |

| Boraginaceae | Symphytum officinale L. 컴프리(재) | IAP (NP) |

| Solanaceae | Solanum nigrum L. 까마중 | Arc. |

| Scrophulariaceae | Verbascum thapsus L. 우단담배풀 | IAP (NP) |

| Asteraceae | Arctium lappa L. 우엉(재) | PIP (CAP) |

| Bidens frondosa L. 미국가막사리 | IAP (NP) | |

| Carduus crispus L. 지느러미엉겅퀴 | IAP (NP) | |

| Conyza canadensis (L.) Cronquist 망초 | IAP (NP) | |

| Coreopsis lanceolata L. 큰금계국(재) | IAP (NP) | |

| Crepis tectorum L. 나도민들레 | IAP (NP) | |

| Erigeron annuus (L.) Pers. 개망초 | IAP (NP) | |

| Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 털별꽃아재비 | IAP (NP) | |

| Leucanthemum vulgare Lam. 불란서국화(재) | IAP (NP) | |

| Rudbeckia bicolor Nutt. 원추천인국(재) | IAP (NP) | |

| Senecio vulgaris L. 개쑥갓 | IAP (NP) | |

| Solidago gigantea Aiton 미국미역취 | IAP (NP) | |

| Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom 미국쑥부쟁이 | IAP (NP) | |

| Taraxacum officinale F.H.Wigg. 서양민들레 | IAP (NP) | |

| Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney 나래가막사리 | IAP (NP) | |

| Poaceae | Dactylis glomerata L. 오리새 | IAP (NP) |

| Festuca arundinacea Schreb. 큰김의털 | IAP (NP) | |

| Panicum dichotomiflorum Michx. 미국개기장 | IAP (NP) | |

| Phleum pratense L. 큰조아재비 | IAP (NP) |

외래식물 중 귀화식물 및 사전귀화식물 38분류군을 대상으로 귀화율과 도시화지수를 분석한 결과, 귀화율은 6.1%로 나타났으며 이는 우리나라 산지 평균 귀화율 10.3%(Koh et al., 1995)에 비해 낮았다. 그러나, 선행연구인 Yook and Kim (1973)과 Kim and Yoo (2010)의 결과에서 산출된 귀화율 4.5%, 3.3%와 비교하였을 때 귀화식물의 비율은 증가한 것으로 나타났다. 도시화지수 역시 본 조사에서는 12.8%로 산출되었으나, Yook and Kim (1973)의 연구에서는 5.1%, Kim and Yoo (2010)의 조사에서는 3.4%로 나타나 이전 결과보다 높아진 것을 확인하였다. 귀화식물은 자생식물의 생육을 방해하고, 생물다양성 감소 등 부정적인 영향을 끼칠 수 있어 이들의 분포 양상 및 변화를 파악하는 것은 중요하다(Kang et al., 2020; Lee et al., 2011). 백석산에서도 귀화식물과 생태계교란 야생식물은 주로 산지를 둘러싼 임도와 산지 주변 민가 및 농경지, 숙박시설 건설 현장에서 출현하여 이러한 지역을 중심으로 자생식물 보호를 위한 조치가 필요할 것으로 보인다. 특히, 임도의 경우 조림, 임산물 운반 등 산림을 이용하고 관리하는 데 필수적인 시설이나, 이를 건설하고 이용하는 과정에서 귀화식물이 유입이 증가한다고 알려져 있다(Han et al., 2018; Lee et al., 2022; Soh et al., 2013). 백석산 역시 임도를 형성하고 이용하는 과정에서 다수의 귀화식물이 유입된 것으로 보인다. 따라서, 임도 주변 귀화식물 확산 여부를 지속적으로 모니터링하고 관리할 필요가 있다고 생각된다.

유용도

백석산에서 확인된 628분류군을 대상으로 유용도(Lee, 1976)를 분석한 결과 식용이 246분류군(39.2%)으로 가장 많았고, 다음으로는 목초용 215분류군(34.2%), 약용 187분류군(29.8%), 관상용 75분류군(11.9%) 등의 순이었다. 그 밖에 용도가 알려지지 않은 분류군도 148분류군(23.6%)이 포함되어 있었다(Table 7, Appendix 1).

적 요

백석산(1,365m) 식물자원의 분포를 밝히기 위해 2021년 4월부터 2022년 9월까지 총 17회에 걸쳐 조사하였다. 그 결과, 백석산의 관속식물은 99과 346속 552종 20아종 49변종 6품종 1잡종으로 총 628분류군이 확인되었다. 이 중 특산식물은 21분류군, 환경부 지정 적색목록 식물은 총 12분류군, 산림청 지정 적색목록 식물은 560분류군이 확인되었다. 식물구계학적 특정식물은 총 164분류군이 조사되었으며, 등급별로는 Ⅴ등급 1분류군, IV등급 20분류군, III등급 52분류군, II등급 53분류군, 그리고 I등급 38분류군이었다. 또한, 기후변화 적응 대상식물은 34분류군이 확인되었다. 외래식물은 생태계교란 야생식물 3분류군을 포함하여 총 42분류군이 조사되었다. 식물의 유용도는 식용 246분류군(39.2%), 목초용 215분류군(34.2%), 약용 187분류군(29.8%), 관상용 75분류군(11.9%), 목재용 22분류군(3.5%) 등의 순이었다.