서 언

홉(Hop; Humulus lupulus L.)은 삼과(Cannanaceae)에 속하는 자웅이주의 다년생 숙근성 초본 식물이며 덩굴성으로 6~9 m 이상 높게 자란다. 홉의 원산지는 서아시아, 코카서스 및 유럽 등지에 자생하고 있었던 것으로 추정된다(Chol and Shin, 1995). 10여 종의 야생종이 보고되어 있는데, 유럽 야생종 var. lupulus, 북미 야생종 var. neomexicanus, pubescens과 일본 야생종 var. cordifolius 등이 알려져 있다(Murakami, 2010; Small, 1980; Zanoli and Zavatti, 2008). 우리나라에는 휴물러스(Humulus) 속 식물로는 들과 도로 및 시골집 주변에서 흔하게 발견되는 환삼덩굴(H. japonicus)이 유일하다(Choi and Shin, 1995). 홉은 독일에서 빌헬름 5세가 맥주순수령을 공포한 이후 맥주 제조에 필수적인 원료로 이용되고 있는데, 이유는 홉 구화 추출물에 존재하는 루풀린의 alpha acids, beta acids와 hop oil이 맥주에 독특한 향과 쓴맛을 부여하고 방부 효과가 있어 맥주를 장기간 보존할 수 있게 하기 때문이다(Batista et al., 1996). 이러한 홉의 유효성분인 루풀린 등은 주로 암그루 구화에 함유되어 있으며, 숫그루는 루풀린 생산력이 거의 없고, 수꽃이 있어 수정이 이루어지면 구화의 루풀린 생산 등이 나빠지기 때문에 보통 암그루만을 재배한다(Zanoli and Zavatti, 2008).

우리나라에서 홉 재배는 1930년대에 일본인들이 국내에 맥주 공장을 세우면서 홉 생산을 위해 북한 백두산 부근의 혜산 지방에 처음 도입한 것이 시초로 알려져 있다(Lim, 1975). 1950년대 이후 남한 지역에서도 홉 재배가 시도되어 1970~80년대에는 강원도, 경북 및 전북 등의 산간지대를 중심으로 홉 재배가 정착되어 한때 자급도 달성하였다(Kim, 2020; Lyu et al., 2022). 하지만 1980년대 말부터 FTA에 의해 외국산 수입 홉이 들어오면서 1990년대 초반에는 국내의 재배와 연구가 중단되었고, 그동안 축적된 홉 유전 자원과 생산 및 가공체계가 사라졌다(Chol and Shin, 1995).

최근 맥주 소비량의 증가와 함께 수입맥주 및 수제 맥주 시장이 급속도로 확대되고 있다. 특히 지역의 신선한 농산물을 이용한 수제 맥주가 인기를 끌게 됨에 따라 국내 홉 생산에 대한 관심과 요구가 높아지고 있다. 또한, 홉은 맥주 원료 이외에도 음료, 의약품 및 향장품 등의 기능성 천연원료로도 각광을 받고 있다. 이에 따라 몇몇 지자체나 개인사업가들이 외국에서 홉을 도입하여 재배하려는 시도를 하고 있으나 국내 적응 품종이나 생산 및 가공 체계가 구축되어 있지 않아 많은 어려움을 겪고 있다. 홉을 안정적으로 국내 생산하기 위해서는 국내 적응 품종의 선발과 함께 건전묘의 증식 및 보급이 이루어져야 한다.

홉의 번식 방법은 종자를 이용하거나 근경을 잘라 옮겨심는 방법, 삽목과 조직배양을 통한 방법이 있다. 홉의 종자는 단단한 종피와 수지가 있어 물과 산소의 침투성이 나빠 발아율은 3~5%로 낮고(Suciu et al., 1977), 종자 번식을 할 경우에는 사전에 황산, GA3 처리나 저온처리 등의 휴면타파가 필요하다. 또한, 홉은 보통 암그루만을 재배하는데 종자로 번식하면 암그루만을 골라서 재배하기 어렵기 때문에 종자로의 번식은 교배육종 시 등 제한적으로 이용되고 있고, 재배 시에는 근경의 분주나 삽목 등 영양번식을 주로 한다(Lagos et al. 2022). 홉 줄기의 삽목을 통한 번식 방법은 주로 삽수 채취 시기와 삽목 시기에 대해 연구되었다. Lagos et al. (2022)은 삽목 후 약 15일 이후 발근을 시작하여 4~6주 이후 포장에 옮겨 심을 수 있다고 보고하였다. Howard (1965)는 홉 삽목에 있어 가장 중요한 부분은 뿌리 쪽 온도가 높아야 발근에 유리하다고 하였으며, Korotkov et al. (2019)은 녹지삽보다 숙지삽이 높은 발근율을 보였다고 하였다.

조직배양 기술을 활용하여 홉을 증식하는 방법에는 정아나 액아로부터 신초를 얻어 발근을 시키는 방법이나 잎이나 줄기에서 캘러스를 유도해 식물체로 분화시키는 방법이 있다. 다양한 종류의 배지와 호르몬 조건에서 조직배양 실험을 진행한 Roy et al. (2001)은 MS (Murashige and Skoog) 배지에서 Indol-3-acetic acid (IAA)와 Thidiazuron (TDZ)를 사용하는 것이 홉 다경유도에 효과적이라 보고하였다. 홉에서 캘러스를 유도하기 위해서는 고체배지보다 액체배지에서 현탁배양하는 것이 효과적이라는 연구가 있다(Batista et al., 2000; Faragó et al., 2011). Trojak-Goluch et al. (2015)에 따르면 홉 'Iunga'는 현탁배양이 아니더라도 캘러스 유도가 된다고 보고하였으며, 홉은 잎보다 액아가 없는 줄기를 배양하는 것이 캘러스 유도에 효과적이라고 보고하였다.

본 연구는 앞으로 국내 홉 육종 및 생산 연구에 활용하고자 국내 도입된 외국 홉 6품종을 대상으로 생육조사와 삽목, 조직배양 기술을 이용하여 국내 적합 품종 선발과 증식 기술 개발에 초점을 두고 수행하였다.

재료 및 방법

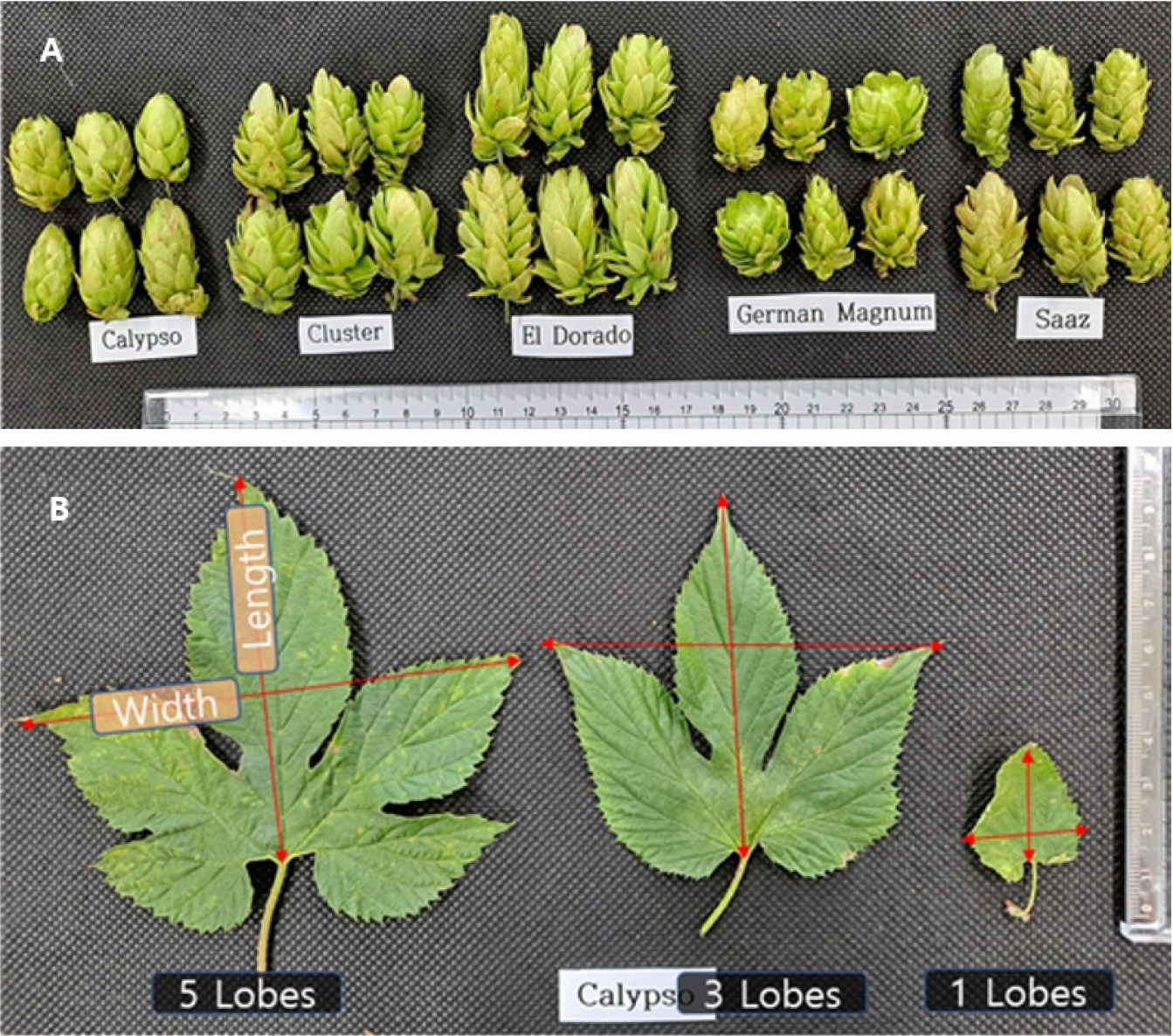

본 실험의 재료는 공주대학교 예산캠퍼스 시험포장과 전라북도 부안군에 위치한 홉앤호프(주)에서 재배되고 있는 6품종(Cascade, Calypso, El Dorado, Cluster, German magnum, Saaz)을 사용하였으며, 2021년 생육조사에서는 Calypso, El Dorado, Cluster, German magnum, Saaz의 5품종을 대상으로 하였다. 생육조사에 사용된 홉은 Saaz가 2017년에 식재되었으며, Cascade, Calypso, El Dorado, Cluster, German magnum는 2018년에 식재되었다. 홉 생육조사는 8월 초 수확하여 초장과 지제부부터 착화가 시작된 부분까지의 착화고를 측정하였으며, 착화수와 구화 및 잎의 폭과 길이를 측정하였다(Fig. 1). 또한 구화의 생체중을 측정하고, 70℃에서 48시간 건조 후 건물중을 측정하였다.

삽목 실험에서는 신초가 50~80 ㎝ 정도 생육한 줄기(녹지)를 정단에서 3~4마디를 제거하고 4~5 ㎝ 간격으로 1마디씩 절단하여 사용하였고, 과도한 증산을 방지하기 위해 잎의 1/2를 제거하여 삽수로 하였다. 삽목 실험은 삽목용 오아시스 그로우폼에서 발근제 아토닉(Atonik, Arysta, Japan)의 처리 방법이 삽목 결과에 미치는 영향에 대해 조사하였으며, 처리구로는 무(물)처리(Non-Treatment), 아토닉을 2,000배 희석하여 관주한 것(A2000), 삽수의 절단면을 아토닉 원액에 담갔다 뺀 다음 삽목한 것(dipping)으로 진행하였다. 삽목 환경이 삽목 결과에 미치는 영향을 확인하기 위해 온도와 습도가 유지되는 조직배양실과 온실에서 삽목 실험을 진행하였으며, 온실에서 삽목은 무처리구만 하였다. 조직배양실의 삽목 환경은 25±1℃와 광도 40 μmol·m-2·s-1, 16시간의 광주기를 유지하였고, 삽목 실험중 온실 환경은 자연광 조건과 온도 26~38℃였다. 삽목 실험은 처리구별 삽수 10개씩 진행하였고, 삽목 후 30일 후 발근율과 뿌리 길이, 뿌리 개수를 조사하였다. 상토 이식 후 온실에서 관리하며 30일 후 생존율을 확인하였다.

조직배양 실험은 정아를 제거하고 액아만 남긴 줄기를 1 ㎝ 크기로 잘라 이용하였다. 홉 배양에 사용된 배지는 MS 기본배지에 sucrose 3%, Agar 0.8%로 하였고, pH는 5.8로 조성하였다. 4주 간격으로 동일 조성의 배지로 계대배양하였으며, 계대배양 시에는 잎이 3~4개 포함된 신초를 잘라 치상하였다. 배양환경은 광도 40 μmol·m-2·s-1, 16시간의 광주기 및 25±1℃ 조건에서 이루어졌다. 홉 다경유도를 위한 식물생장조절물질의 효과를 보기 위해 auxin으로 IAA 0.1 ㎎/L와 cytokinin으로 6-benzylaminopurine (BAP) 1 ㎎/L, thidiazuron (TDZ) 1 ㎎/L를 사용하였다. 실험에 사용된 식물생장조절물질은 45 μm 크기의 무균 필터를 이용하여 필터링하여 멸균된 배지를 50℃로 식힌 후 첨가하였다. 식물 생장조절물질의 종류에 따른 다경유도율과 신초 개수 조사는 배양 6주 후 진행하였다.

삽목 실험은 처리별로 10개체씩 2반복 실험하였으며, 조직배양 실험은 모든 처리별로 3반복 실험하였다. 통계는 Excel을 이용하여 평균과 표준편차를 구하였다. SPSS 프로그램(SPSS 20, IBM Inc, USA)을 사용하여 ANOVA 분석과 대응 표본 t-test하여 통계분석하였다. 사후검정은 Duncan’s multiple range test로 p < 0.05로 진행하였다.

결과 및 고찰

생육특성

2021년 5개품종과 2022년도에 조사한 6개 홉 품종의 생육특성은 Table 1과 같다. 2021년 측정한 품종에서 착화고는 German magnum이 290 ㎝로 가장 높았고, El Dorado가 140 ㎝로 가장 낮았다. 2022년 측정한 착화고는 Cascade가 100 ㎝로 가장 낮 았으며, German magnum이 320 ㎝로 2021년대비 30 ㎝ 높아지며 가장 높았다. 구화의 크기와 장폭비를 측정한 결과 구화는 2022년 모든 품종에서 크기가 증가하였다. 장폭비는 1에 가까울수록 구의 형태를 보였는데, 2021년 Calypso와 Saaz는 장폭비가 각각 1.41, 1.38로 타원 형태를 보였으며, German magnum은 장폭비 0.99로 구의 형태를 보였다. 2022년에 측정하였을 때, German magnum이 장폭비 1.08로 구에 가까웠고, Cascade, Calypso, El Dorado, Cluster, Saaz는 타원형의 모습을 보였다. 잎의 크기를 측정하였을 때, 연차가 지남에 따라 5 lobes의 크기는 증가하였지만 1 lobes와 3 lobes의 크기는 균일한 증가를 하지 않았다.

Table 1.

Agronomic characteristics among the six hop cultivars during 2021 and 2022

| Year | Cultivar |

Plant height (㎝) |

Strobile set height (㎝) | Strobiles | Leaf | |||||||

|

Length (㎝) |

Width (㎝) | L/W | 1 lobes | 3 lobes | 5 lobes | |||||||

| Length (㎜) | Width (㎜) | Length (㎜) | Width (㎜) | Length (㎜) | Width (㎜) | |||||||

| 2021 | Claypso | - | 213 | 1.95±0.35bz | 1.38±0.23b | 1.41 | - | - | 73.1±0.2a | 84.3±0.3ab | 83.5±0.1a | 106.2±0.3a |

| El Dorado | - | 140 | 2.25±0.45c | 1.99±0.62g | 1.13 | 48.5±0.2b | 47.6±0.4c | 75.5±0.1ab | 74.5±0.1ab | 82.0±0.3a | 93.5±0.3a | |

| Cluster | - | 160 | 1.83±0.53ab | 1.61±0.50cd | 1.14 | 40.1±0.2a | 32.6±0.2a | 78.4±0.2abc | 90.6±0.2bc | 79.9±0.2a | 98.0±0.2a | |

|

German magnum | - | 290 | 1.63±0.36a | 1.65±0.40cd | 0.99 | - | - | 114.1±0.3e | 113.8±0.3d | 98.8±0.1b | 125.6±0.2b | |

| Saaz | - | 270 | 1.75±0.40ab | 1.27±0.28a | 1.38 | 53.1±0.1bc | 44.1±0.2b | 90.5±0.3cd | 89.9±0.3bc | 114.7±0.1c | 139.7±0.2bc | |

| 2022 | Cascade | 380 | 100 | 3.70±0.10h | 1.88±0.04ef | 1.97 | 56.2±0.4bc | 49.0±0.3cd | 80.6±0.2abc | 76.3±0.2ab | - | - |

| Claypso | 660 | 240 | 2.21±0.11c | 1.63±0.05cd | 1.36 | 49.4±0.2b | 33.2±0.2a | 76.0±0.4ab | 78.1±0.7ab | 90.4±0.3ab | 107.1±0.8a | |

| El Dorado | 500 | 140 | 2.68±0.09de | 2.02±0.06fg | 1.33 | 51.2±0.4bc | 38.1±0.3ab | 71.2±0.3a | 68.5±0.4a | 115.2±0.5c | 140.0±0.6bc | |

| Cluster | 640 | 250 | 2.98±0.10f | 1.77±0.04de | 1.68 | 56.7±0.3bc | 46.3±0.3bc | 83.5±0.5abc | 84.2±0.5ab | 118.5±0.6c | 146.0±0.7c | |

|

German magnum | 670 | 320 | 2.54±0.10d | 2.38±0.05h | 1.08 | 64.6±0.3d | 50.9±0.3cd | 86.9±1.0bc | 101.8±1.4cd | 122.7±0.7c | 150.7±1.1c | |

| Saaz | 740 | 280 | 2.85±0.13ef | 2.28±0.07h | 1.25 | 58.6±0.3cd | 56.5±0.3d | 100.4±0.4d | 111.7±0.5d | - | - | |

2021년과 2022년 구화의 개수를 나타내는 착화수(Table 2)는 Saaz를 제외하고 2022년 Calypso, El Dorado, Cluster, German magnum에서 증가하였다. 착화수는 특히 Clutser가 2021년 560개에서 2022년 1724개로 307% 증가하였다. 착화수 및 무게(생체중, 건물중)에 의한 수량을 보면, Saaz는 2021년과 2022년이 유사한 수치를 보였고, 다른 품종은 2022년도에서 2021년도보다 증가하는 경향이었다. 특히 Cluster가 생체중이 2021년 107.2 g에서 2022년 489.9 g으로, 건물중이 2021년 40.4 g에서 2022년 130.8 g으로 가장 많은 증가량을 보였다(Table 2). Park et al. (1988)과 Park (1988)이 홉은 재식 후 1년에서 5년차까지 생육 연차가 지남에 따라 일반적으로 수량이 증가하고 그 후 부터는 정체된다고 하였는데 본 조사 결과는 이를 반영한 것으로 생각된다. 본 조사에서는 시료 확보의 어려움으로 품종별 1주씩 밖에 수량 조사를 할 수밖에 없어 품종별 생산력 구명에는 제한적이지만 앞으로 적정 시료수나 재배 지역 확대를 통한 국내 적합 품종의 선정 연구가 요망된다.

Table 2.

Strobile number and weight among the six hop cultivars in 2021 and 2022 cultivation years

홉 삽목 시 아토닉이 발근에 미치는 영향과 삽목 후 생존율 비교

조직배양실에서 6개 홉 품종의 삽목 실험 결과, 발근수는 Cascade가 아토닉을 처리할 경우 무처리 대비 Dipping에서 12.2개, A2000에서 5.9개 감소하여 아토닉 처리를 하지 않은 것이 좋았고, Calypso는 Dipping에서 2.8개 증가, A2000에서 7.2개 증가하여 아토닉 처리에 효과를 보았다(Fig. 2). El Dorado는 Dipping에서 2.9개 감소하였으며 A2000에서 1개 증가하며 유의미한 결과를 보이지 않았다. Cluster는 Dippng에서 5.7개 증가하고 A2000에서 0.6개 증가하여 뿌리 개수를 늘리기 위해서 dipping처리를 하는 것이 유리하였으며, German magnum은 Dippng에서 발근수의 차이를 보이지 않았지만 A2000에서 발근수가 7.7개 감소하는 결과를 보였다. Saaz는 dipping처리에서 12.7개 증가하였고, A2000에서 1.6개 증가하여 Saaz의 경우 아토닉을 처리할 때 dipping처리 하는 것이 유리하다. 평균 발근율은 무처리(물꽃이) 88%, dipping처리(원액침지)와 A2000(희석하여 관주)가 각각 93%로 발근제 처리를 한 것이 무처리에 비해 약간 증가하였다. 특히 Cluster는 무처리에서 발근율이 70%였지만 Dippng에서 80%, A2000에서 100%로 증가하여 Cluster의 경우 A2000에서 발근수의 증가는 보이지 않았지만 발근율이 증가함을 확인하였다(Table 3). 이러한 결과는 홉은 발근제 처리 없이 물꽃이 만으로도 높은 발근 삽목묘를 양성할 수 있는 것을 시사한다.

Fig. 2.

Effect on the root elongation by the Atonik treatments under tissue culture room condition. Non-treatment (tap-water)(A), dipping in Atonik stock solution and then tap-water watering (B) and watering with 1/2000 Atonik solution (C). Samples were displayed 30 days after cutting. 1: Cascade, 2: Calypso, 3: El Dorado, 4: Cluster, 5: German magnum, 6: Saaz. The scale bar in the top left represents 5 ㎝ in length.

환경조건이 삽목에 미치는 영향을 확인하기 위해 6개 품종을 물꽃이(무처리)하여 조직배양실에서 삽목한 것과 온실에서 삽목을 한 것을 비교하였다(Table 3, 4; Fig. 3). 전체 평균 발근수는 조직배양실에서 삽목한 것이 24.2개로 온실에서 삽목한 것 23.5개와 큰 차이를 보이지 않았지만 전체 평균 발근율이 온실에서 삽목한 것 80% (Table 4)로 조직배양실에서 삽목한 것 88% (Table 3)보다 낮았다. El Dorado는 온실에서 삽목했을 때 발근수 8.6개로 조직배양실 대비 19.4개 감소하였고, German magnum은 온실에서 삽목한 것이 발근수 33.6개로 조직배양실 대비 증가한 모습을 보였다. 온실에서 삽목한 Calypso와 El Dorado는 각각 발근율이 60%와 70%로 조직배양실에서 삽목한 것에 대비하여 감소하였다.

Table 3.

Comparison of root characteristics among the six hop cultivars treated by the Atonik of rooting agent under tissue culture room condition

| Chemical | Cultivar | Number of root (ea) | Root length (㎝) | Rooting percentage (%) |

|

Non- treatment | Cascade | 26.3±6.38 bcz | 5.6±0.26 aby | 100 |

| Calypso | 18.9±2.25 abc | 4.7±0.78 ab | 90 | |

| El Dorado | 28.0±1.41 c | 6.9±0.99 ab | 90 | |

| Cluster | 21.3±2.84 abc | 4.2±0.95 a | 70 | |

| German magnum | 24.4±3.98 abc | 6.0±0.75 ab | 90 | |

| Saaz | 26.3±2.04 bc | 10.9±1.36 c | 90 | |

| Total average | 24.2±3.15 | 6.4±0.85 | 88 | |

| Dipping | Cascade | 14.1±2.40 a | 5.6±0.75 ab | 100 |

| Calypso | 21.7±3.56 abc | 5.4±0.53 ab | 100 | |

| El Dorado | 25.1±2.81 bc | 5.8±0.97 ab | 90 | |

| Cluster | 27.0±3.51 bc | 6.6±0.97 ab | 80 | |

| German magnum | 24.3±2.71 abc | 6.01±0.65 ab | 90 | |

| Saaz | 39.0±4.73 d | 10.7±1.12 c | 100 | |

| Total average | 25.2±3.28 | 6.7±0.83 | 93 | |

| A2000 | Cascade | 20.4±0.92 abc | 7.7±1.19 b | 90 |

| Calypso | 26.1±3.06 bc | 5.1±0.56 ab | 90 | |

| El Dorado | 29.0±2.35 c | 6.7±0.66 ab | 90 | |

| Cluster | 21.9±1.68 abc | 6.3±0.34 ab | 100 | |

| German magnum | 16.7±1.98 ab | 4.1±0.87 a | 90 | |

| Saaz | 27.9±4.59 c | 10.2±1.31 c | 100 | |

| Total average | 23.7±2.43 | 6.7±0.82 | 93 | |

Table 4.

Comparison of rooting characteristics of cuttings among the six hop cultivars treated by the Non-treatment of rooting agent under greenhouse condition

| Chemical | Cultivar | Number of root (ea) | Root length (㎝) | rooting percentage (%) |

|

Non- treatment | Cascade | 24.6±3.27 bcz | 4.1±0.26 b | 100 |

| Calypso | 16.6±2.73 ab | 1.9±0.18 a | 60 | |

| El Dorado | 8.6±1.86 a | 3.06±0.42 ab | 70 | |

| Cluster | 28.4±2.56 c | 3.0±0.23 ab | 70 | |

| German magnum | 33.6±5.03 c | 3.6±0.71 b | 90 | |

| Saaz | 29.0±3.09 c | 4.0±0.26 b | 90 | |

| Total average | 23.47±3.09 | 3.3±0.34 | 80 | |

삽목 30일 후 상토에 이식하고 온실에서 관리하며 30일 후 삽목묘의 생존율을 확인하였다(Table 5). 조직배양실에서 삽목한 것 3가지 처리구의 전체 평균 발근율은 91.7%로 발근이 잘 되었지만(Table 3) 상토 이식후 전품종의 평균 생존율은 29.7%로 낮았다(Table 5). 품종별로는 German magnum이 51.9%로 가장 높은 생존율을 보였고, Saaz는 10.3%로 생존율이 떨어졌다. 온실에서 삽목한 무처리구는 6가지 품종 전체 평균 생존율이 82.2%로 조직배양실 29.7% 대비 크게 높았다(Table 5). 이러한 결과는 삽수의 발근 자체는 온도와 습도가 유지되는 조직배양실에서 삽목하는 것이 유리하지만 상토 이식 후 생존율을 고려하였을 때, 온실에서 삽목을 진행하는 것이 유리하다는 것을 나타낸다. 조직배양실에서 삽목한 것을 상토에 이식하여 온실 조건에 생육을 하면 Kwack and An (2021)이 급격한 온도 변화는 식물체에 스트레스가 될 수도 있다라고 보고한 바와 같이 식물체가 급격한 온도 변화에 적응하지 못해 병에 대한 내성이 떨어져 생육이 더디거나 고사하는 것으로 생각되며 추가적인 실험을 통해 환경변화에 따른 스트레스를 줄이는 방법을 고안해 내는 것이 필요하다고 사료된다.

Table 5.

Survival percentage (%) of hop cutting plant cultured at the tissue culture room and greenhouse at 30 days after planting under greenhouse condition

홉 기내배양 시 BAP와 TDZ가 다경유도에 미치는 영향

Table 6는 2가지 식물생장조절물질이 홉 다경유도에 미치는 영향을 조사한 것이다. IAA 0.1 ㎎/L에 BAP 1 ㎎/L를 첨가하여 홉을 배양하였을 때 모든 품종에서 신초가 발생하지 않거나 절편체 당 신초가 1〜2개 발생하여 전체 평균 신초개수가 1.4개로 다경유도가 되지 않았다. 그러나, IAA 0.1 ㎎/L에 TDZ 1 ㎎/L를 첨가한 배지에서 배양한 모든 품종의 절편체에서는 신초가 절편체 당 평균 6〜9개 이상 발생하여 천체 평균 신초 개수가 6.6개로 BAP 첨가구와는 대조적이었다(Fig. 4). BAP 첨가구에서는 Cascade의 재분화율이 50%인 것이 TDZ 첨가구에서 100%로 증가하였으며, Calypso는 재분화율이 BAP 첨가구에서 87.5%였지만 TDZ 첨가구에서 75.0%로 감소하였다. El Dorado와 Cluster의 BAP 첨가구 재분화율이 37.5%이었으며, TDZ 첨가구에서 각각 87.5%, 100%로 증가하였다. German magnum은 식물생장조절물질간 재분화율의 차이를 보이지 않았으며 Saaz는 BAP 첨가구에서 62.5%, TDZ 첨가구에서 87.5%로 나타났다. Roy et al. (2001)에 따르면 홉 ‘H138’의 경우 BAP보다 TDZ 첨가구에서 더 높은 다경유도율을 보고하였으며, Horlemann et al. (2003)은 형질전환을 위한 홉 기내배양에서 TDZ를 첨가한 배지에서 신초 형성이 가장 유리했다고 보고하였다. 본 연구에서도 BAP보다 TDZ 첨가구에서 다경유도가 우세하게 일어나며 선행연구 결과와 유사하게 나타났다. BAP의 경우 땅꽈리(Physalis angulata L.) 등 식물 조직배양을 통한 다경유도에 사용되는 대표적인 식물생장조절물질이다(Koh, 2022). 하지만 시로미(Empetrum nigrum var. japonicum K. Koch) 다경유도에 BAP가 효과적이지 않다는 보고(Han et al., 2010)와 제주황기(Astragalus membranaceus Bunge var. alpinus N)에서도 다경유도에 BAP가 효과적이지 않다는 보고(Han et al., 2014) 등이 있다. 본 연구 및 기존 연구를 종합해 볼 때 다경유도에 적합한 cytokinin의 영향은 식물 종에 따라 다른 것으로 판단된다.

Table 6.

Effect on the multi-shoot formation by tissue culture with BAP and TDZ

적 요

국내 홉 생산은 외국산 수입으로 1990년대 초반 이후 중단된 상태이나, 최근 수제맥주 붐의 영향으로 국내 생산에 대한 관심이 고조되고 있다. 본 연구는 국내 홉 생산 및 육종을 위한 기반 연구로 외국산 도입 홉 6개 품종을 대상으로 생육특성 및 증식기술 개발중심으로 수행하였다. 2021년과 2022년 진행한 홉 생육조사에서 재식 후 4년차보다 5년차에서 일반적으로 홉의 착화고, 착화수, 구화의 크기와 무게가 증가하는 경향을 나타냈다. 홉 삽목 실험의 결과, 일반적으로 발근제 ‘아토닉’ 처리를 하지 않은 물꽂이에서도 전체 평균 발근율이 88%로 높았지만 아토닉을 침지하거나 희석하여 관주할 경우 발근율이 93%로 증가하는 경향을 나타냈다. 아토닉 처리 방법에 따른 발근력과 발근율에는 품종간 차이가 있었다. 발근 삽목묘를 상토 이식 후 생존율을 확인 하였을 때, 조직배양실에서 삽목한 것이 온실에서 삽목한 것에 비해 상당히 생존율이 떨어졌다. 따라서 홉 삽목시에는 물꽂이 만으로도 높은 삽목 성공률을 얻을 수 있으며, 상토 이식 후 식물체를 안정적으로 관리하는 기술 개발이 홉 대량증식에서 중요할 것으로 판단된다. 조직배양 기술을 통해 홉을 증식할 땐 IAA 0.1 ㎎/L에 BAP 1 ㎎/L 보다 TDZ 1 ㎎/L를 첨가하여 배양하는 것이 다경유도에 효과적이다. 이러한 삽목 및 조직배양 증식과 순화 기술을 정립하면, 국내 홉 건전묘 생산에 활용이 가능할 것으로 생각된다.