서 언

재료 및 방법

결과 및 고찰

관속식물 종류조성

한국특산식물

희귀식물

적색목록식물

국외반출승인대상 생물자원

식물구계학적 특정식물

기후변화 식물

외래식물 및 생태계교란식물

용도

적 요

서 언

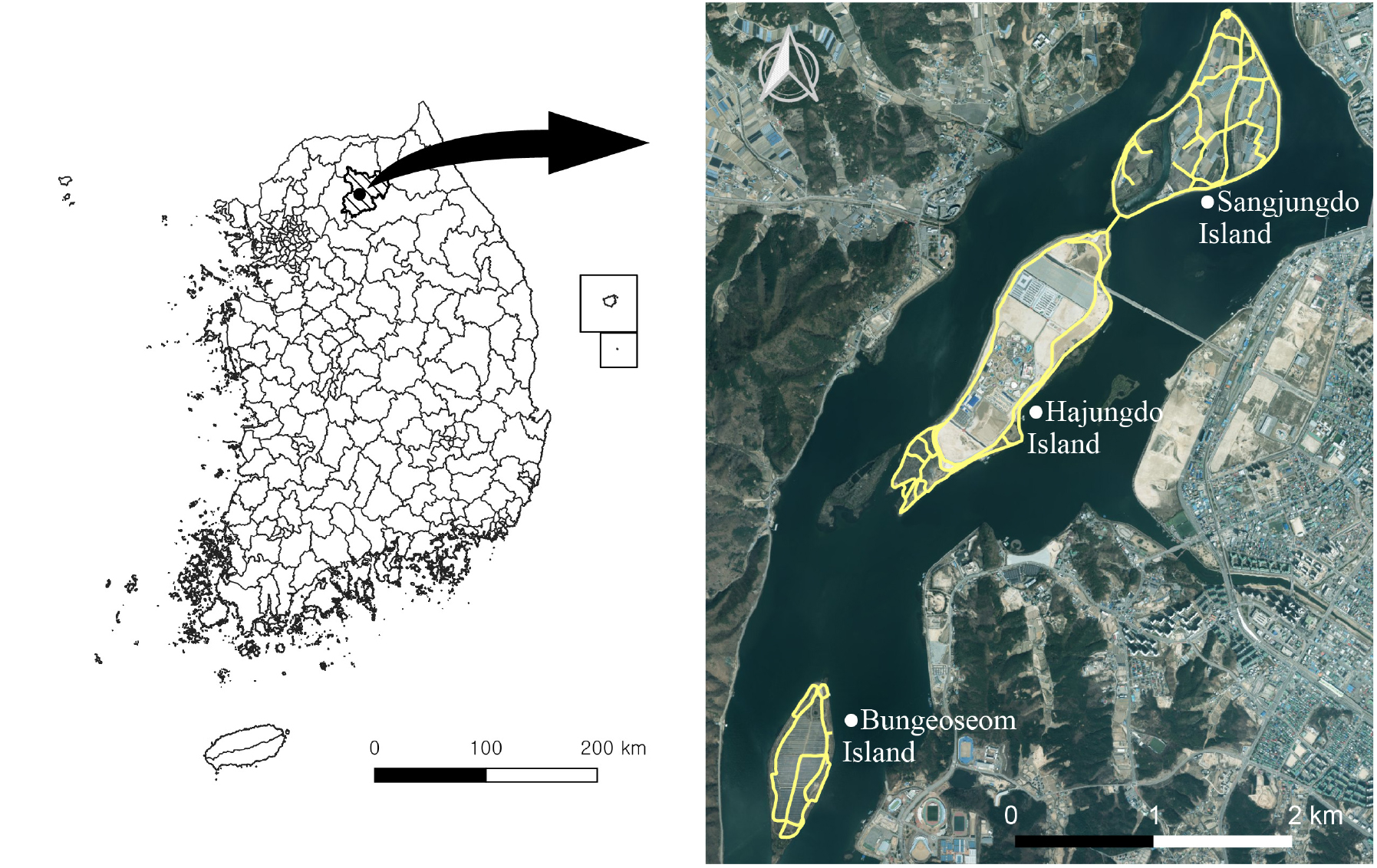

중도는 강원특별자치도 춘천시 중도동에 위치한 섬으로 1967년 수력발전소를 위한 의암댐 건설로 생성된 의암호 중간에 위치한다. 중도는 상중도, 하중도, 우명도 등 3개의 섬으로 구성되어 있으며, 과거에는 대부분 농경지로 벼, 땅콩, 파, 고추, 수박 등을 재배해왔다. 현재, 상중도는 여전히 대부분이 농경지로 주로 이용되고 있으며, 북쪽 끝에 중도 내 유일한 산지인 고산(98 m)이 위치 해 있다(Lee and Chung, 1976). 하중도의 너른 평지는 춘천시민들의 여가 및 휴식 공간이 되어왔으며, 2016년 새로운 테마파크가 들어서면서 현재까지도 관광지로 활발하게 운영되고 있다. 하중도 남쪽에 위치한 작은 섬은 ‘우명도’로 불렸으나 현재는 섬의 형태를 따라 ‘붕어섬’이라 불리고 있다. 붕어섬의 대부분 면적은 태양광 발전소로 운영되고 있으며, 상중도․하중도와 달리 육로 접근이 어려워 관계자 외 출입을 금하고 있다. 중도가 위치한 춘천시의 기후는 8월 월평균기온이 25.3℃, 1월 월평균기온이 –5.0℃로 연평균기온은 11.5℃이며, 연강수량은 1,354.3 ㎜, 연평균풍속은 1.2 m/s이다(City of Chuncheon, 2022).

조사지가 위치한 강원도의 최근 식물상 연구는 태백시 연화산(Jeong et al., 2023), 평창군 백석산(Jeong and Yoo, 2023)과 보래봉(Kim et al., 2024), 고성군 마산(Yun et al., 2022) 등이 있다. 춘천시 식물상 조사는 전체 또는 일부 지역을 대상으로 수행되었으며(Han et al., 2008, 2009; Kim et al., 2017; Lee et al., 2008; Son et al., 2011), 최근에는 춘천시 봉의산 식생 구조 연구(Lee et al., 2023)에서 목본식물 종류가 조사되었다.

한편, 중도에 분포하는 관속식물상은 Lee and Chung (1976)에 의해 75과 196속 239종 12아종 23변종 3품종의 총 277분류군이 조사되었다. 이후 Lee (1986)는 현재 붕어섬인 우명도의 식물상 조사 및 재배종 등을 추가로 조사하여 중도의 전체 식물상을 91과 257속 328종 17아종 31변종 3품종으로 총 379분류군으로 정리하였다. 또한 Han (2008)에 의해 춘천시 중도의 식물상이 조사되었으나 인근 봉의산 지역도 포함되어 있어 중도만을 대상으로 한 식물 목록은 작성되지 않았다. 한편, 중도유원지 조성을 위한 환경영향평가서(Gangwon-do, 1991)가 하중도를 중심으로 작성되어 85과 288종 11아종 26변종 6품종으로 총 331분류군이 분포하는 것으로 조사되었다. 이후 사후환경영향조사가 2017년부터 매년 수행되어 245분류군에서 300분류군까지 기록된 바 있다. 가장 최근 수행된 사후환경영향조사 보고서(Gangwon Jungdo development Corporation, 2023)에 따르면 하중도 및 주변 지역의 관속식물은 79과 240종 9아종 16변종 3품종으로 총 268분류군이 조사되었다. 다만, 환경영향조사는 유원지가 위치한 하중도를 중심으로 수행되었으며, 조사 횟수는 연 4회 이하로 중도의 전체 식물상을 대표하기에는 한계가 있다.

중도는 도로 건설, 제방 축조, 테마파크 건설 및 운영, 경작 등에 의해 지속적인 교란이 진행되고 있을 것으로 예상되나 Lee (1986)의 연구 이후 중도 전체를 대상으로 한 식물상 연구는 수행된 바 없다. 따라서 본 연구에서는 중도 일대의 식물상을 면밀히 파악하고자 2022년부터 다양한 경로로 조사하였으며, 붕어섬의 경우 태양광판이 설치되지 않은 접근 가능한 경로 내에서 조사를 수행하여 중도 전체의 식물상 목록을 재작성하고자 하였다. 또한 선행연구와의 비교를 통해 중도 식물상 변화양상을 고찰하고자 한다.

재료 및 방법

조사는 상중도, 하중도, 붕어섬의 관속식물을 대상으로 하였으며, 개화기와 결실기를 중심으로 2022년 4월부터 2024년 7월까지 총 17회에 걸쳐 조사하였다(Table 1, Fig. 1). 채집한 식물의 증거표본은 강원대학교 생명과학과 식물표본관(KWNU)에 보관하였다. 식물의 동정은 Cho et al. (2016), Lee (1996), Lee (2003a, 2003b), Lee (2006a, 2006b), Lee and Lee (2018), Park (2009) 등의 도감을 활용하였다. 식물 목록은 Engler’s의 분류체계(Melchior, 1964; Melchior and Werderman, 1954)를 보완한 Korea National Arboretum (2020, 2021a)의 기준에 따라 배열하였으며, 학명과 국명은 국가표준식물목록(Korea National Arboretum, 2024)을 따랐다. 조사된 식물 중 재배종이라 판단되는 경우, 국명 뒤에 ‘(재)’를 표시하여 구분하였다. 또 선행 연구된 Lee (1986)의 식물 목록은 위의 기준에 따라 재작성하여 비교하였다.

분석은 조사된 식물 목록을 바탕으로 특산식물(Chung et al., 2023), 멸종위기 야생식물(Ministry of Environment, 2020), 희귀식물(Korea National Arboretum, 2008), 환경부 지정 적색목록 식물(National Institute of Biological Resources, 2021), 산림청 지정 적색목록 식물(Korea National Arboretum, 2021b), 국외반출 승인대상 생물자원(Ministry of Environment, 2024), 식물구계학적 특정식물(National Institute of Ecology, 2018), 기후변화 적응 대상식물(Oh et al., 2010), 국가 기후변화 지표종(National Institute of Biological Resources, 2024), 외래식물(Kang et al., 2020), 생태계교란식물(Ministry of Environment, 2022) 및 유용도(Lee, 1976) 등으로 나누어 조사하였다.

한편, 귀화율(PN, The percent of naturalized plant species)과 도시화지수(UI, Urbanization Index)는 아래 공식에 따라 산출하였다(Numata, 1975; Yim and Jeon, 1980).

- 귀화율: S/NV × 100

(S: 조사지역의 귀화식물 분류군 수; NV: 조사지역의 관속식물 총 분류군 수)

- 도시화지수: S/N × 100

(S: 조사지역의 귀화식물 분류군 수; N: 전국의 귀화식물 총 분류군 수)

Table 1.

Investigation dates and routes of survey area.

결과 및 고찰

관속식물 종류조성

춘천시 중도 일대에서 채집된 증거표본에 의한 관속식물은 93과 264속 368종 12아종 27변종 4품종으로 총 411분류군이 확인되었다(Table 2). 이는 한반도 관속식물 4,362분류군(Korea National Arboretum, 2017)의 9.4%에 해당하며, 강원도 관속식물 1,796분류군(Gangwon-do, 2010)의 22.9%, 그리고 춘천시 관속식물 1,066분류군(Han et al., 2009)의 38.6%에 해당한다. 과별 구성 종의 다양성은 벼과가 52분류군으로 가장 많았으며, 다음으로는 국화과(45분류군), 콩과(29분류군), 사초과(27분류군), 장미과(22분류군), 마디풀과(14분류군) 등의 순으로 나타났다.

중도 식물상의 변화를 비교하기 위해 선행연구(Lee, 1986) 목록을 Korea National Arboretum (2024)의 분류체계로 재편집한 결과 91과 257속 327종 15아종 33변종 4품종의 379분류군으로 정리되었다. 이 중 거미고사리(Asplenium ruprechtii Sa. Kurata), 개암나무(Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.), 산뽕나무(Morus bombycis Koidz.) 등 209분류군은 본 조사에서 재확인되었고, 바위손[Selaginella tamariscina (P.Beauv.) Spring], 우드풀(Woodsia polystichoides D.C.Eaton), 개벼룩[Moehringia lateriflora (L.) Fenzl] 등 170분류군은 확인할 수 없었으며, 닭의덩굴[Fallopia dumetorum (L.) Holub], 큰석류풀(Mollugo verticillata L.), 천마(Gastrodia elata Blume) 등 202분류군은 추가되었다. 이는 중도가 의암호의 중간에 위치해 식물 산포 과정에서 중간 정착지 역할을 함으로써 식물 종류가 증가했을 것으로 생각된다. 또한 중도로 진입하는 춘천대교 및 섬 내의 도로 건설, 제방 축조, 관광객 유입 등 외부인의 왕래로 인한 인위적인 교란과 외래식물 유입 등의 결과로 종 조성에 변화가 나타난 것으로 판단된다.

Table 2.

The abridged list of vascular plants in Jung-do.

한국특산식물

조사된 특산식물은 6과 6속 6분류군으로 산꼬리고사리(Asplenium × bimixtum C.S.Lee & K.H.Lee), 은사시나무(Populus × tomentiglandulosa T.B.Lee), 할미밀망(Clematis trichotoma Nakai), 지리산오갈피[Eleutherococcus divaricatus var. chiisanensis (Nakai) C.H.Kim & B.-Y.Sun], 개나리[Forsythia koreana (Rehder) Nakai], 벌개미취(Aster koraiensis Nakai) 등 6종류가 확인되었다. 이는 우리나라 특산식물(Chung et al., 2023) 373분류군의 1.6%에 해당한다. 이 중 산꼬리고사리와 할미밀망을 제외한 4분류군은 재배식물이어서 중도의 특산식물 비율은 낮은 것으로 나타났다.

한편, Lee (1986)의 연구에서는 총 7분류군이 확인되었는데 이 중 매자나무(Berberis koreana Palib.), 오동나무(Paulownia coreana Uyeki), 토현삼(Scrophularia koraiensis Nakai), 병꽃나무[Weigela subsessilis (Nakai) L.H.Bailey], 눈갯쑥부쟁이(Aster hayatae H.Lév. & Vaniot) 등 5분류군은 본 연구에서는 확인하지 못했으며, 은사시나무와 개나리는 동일하게 나타났다.

본 연구에서 조사된 산꼬리고사리는 경기도 연천군 연천읍의 성산에서 처음 발견된 교잡종으로(Lee et al., 2015), 경기도의 높은 산지 숲 아래 흙이나 흙이 많이 덮인 바위에서 자라는 것으로 알려져 있는데(Lee and Lee, 2018), 본 조사에서 강원도 지역의 분포가 처음으로 확인되었다.

희귀식물

환경부가 지정한 멸종위기야생식물은 확인되지 않았다. 산림청 지정 희귀식물(Korea National Arboretum, 2008)은 주목(Taxus cuspidata Siebold & Zucc.), 목련(Magnolia kobus DC.), 쥐방울덩굴(Aristolochia contorta Bunge), 왕벚나무(Prunus × yedoensis Matsum.) 등 총 7과 8속 8분류군(1.4%)이었으며, 보전등급 별 목록은 Table 3과 같다. 이 중 쥐방울덩굴과 천마를 제외한 분류군들은 재배식물이었다.

선행 연구(Lee, 1986)에서 희귀식물은 총 10분류군이었다(Table 3). 이 중 쥐방울덩굴은 선행연구와 본 조사에서 모두 관찰되었으며, 재배식물인 눈향나무(Juniperus chinensis var. sargentii A.Henry)와 왜박주가리(Tylophora floribunda Miq.) 등 9분류군은 본 조사에서 확인하지 못했다. 선행연구와 비교했을 때, 새로 확인된 종류는 7분류군으로 이 중 천마를 제외하면 모두 재배식물이었다.

본 조사에서 확인하지 못한 희귀식물은 하중도의 도시화, 그리고 상중도 농경지 확대로 인한 습지 감소 등의 이유로 자생지가 소실되어 희귀식물 분포가 감소한 것으로 판단된다. 새로 확인된 종류 중 천마는 주로 깊은 산지에서 발견되는 식물로, 중도에서는 상중도 고산 북서쪽 사면에서만 다수의 개체가 조사되었다. 이처럼 제한된 분포지를 갖는 분류군들에 대해서는 보호 방안이 필요할 것으로 판단된다.

Table 3.

The list of the rare plants in Jung-do.

| Criteria | Scientific name & Korean name | Lee (1986) | This study |

| CRz | Magnolia kobus DC. 목련(재) | ● | |

| Prunus × yedoensis Matsum. 왕벚나무(재) | ● | ||

| ENy | Juniperus chinensis var. sargentii A.Henry 눈향나무(재) | ● | |

| VUx | Taxus cuspidata Siebold & Zucc. 주목(재) | ● | |

| Koelreuteria paniculata Laxm. 모감주나무(재) | ● | ||

| Tylophora floribunda Miq. 왜박주가리 | ● | ||

| Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 범부채(재) | ● | ||

| Gastrodia elata Blume 천마 | ● | ||

| LCw | Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 개벼룩 | ● | |

| Aristolochia contorta Bunge 쥐방울덩굴 | ● | ● | |

| Penthorum chinense Pursh 낙지다리 | ● | ||

| Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 이팝나무(재) | ● | ||

| Iris ensata Thunb. 꽃창포(재) | ● | ||

| DDv | Eleutherococcus divaricatus var. chiisanensis (Nakai) C.H.Kim & B.-Y.Sun 지리산오갈피(재) | ● | |

| Scrophularia koraiensis Nakai 토현삼 | ● | ||

| Carex idzuroei Franch. & Sav. 좀도깨비사초 | ● | ||

| Scirpus orientalis Ohwi 검은도루박이 | ● |

적색목록식물

환경부 지정 멸종위기 적색목록 식물(National Institute of Biological Resources, 2021)은 향나무(Juniperus chinensis L.), 목련, 왕벚나무 등 총 3분류군이었으며, 산림청 지정 적색목록(Korea National Arboretum, 2021b)에는 향나무(VU, vulnerable)가 포함되어 있었다. 하지만, 확인된 분류군들은 모두 재배식물이었다(Table 4).

한편, 선행연구(Lee, 1986)에서 확인된 적색식물은 향나무, 소엽풀[Limnophila aromatica (Lam.) Merr.], 좀도깨비사초(Carex idzuroei Franch. & Sav.), 검은도루박이(Scirpus orientalis Ohwi) 등 4분류군이었으나, 향나무를 제외한 종류는 이번 조사에서 확인하지 못했다.

Table 4.

The list of the red list designated by the National Institute of Biological Resources in Jung-do.

| Grade | Scientific name & Korean name | Lee (1986) | This study |

| ENz | Prunus × yedoensis Matsum. 왕벚나무(재) | ● | |

| VUy | Carex idzuroei Franch. & Sav. 좀도깨비사초 | ● | |

| NTx | Juniperus chinensis L. 향나무(재) | ● | ● |

| Magnolia kobus DC. 목련(재) | ● | ||

| Limnophila aromatica (Lam.) Merr. 소엽풀 | ● | ||

| Scirpus orientalis Ohwi 검은도루박이 | ● |

국외반출승인대상 생물자원

국외반출승인대상 생물자원은 생물다양성 보전 측면에서 보호가치가 높아 국외 반출 시 환경부 장관의 승인을 얻어야 하는 종류를 의미한다(Ministry of Environment, 2024). 본 조사에서 확인된 국외반출승인대상 생물자원은 제비꿀(Thesium chinense Turcz.), 갈대[Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.], 애기부들(Typha angustifolia L.) 등 98분류군이 있다(Appendix 1).

중도에서 확인된 국외반출승인대상 생물자원은 전체 1,117분류군(Ministry of Environment, 2024)의 8.8%에 해당한다.

식물구계학적 특정식물

중도에서 확인된 식물구계학적 특정식물은 총 31과 39속 43분류군으로(Table 5, Appendix 1), 전체 1,476분류군(National Institute of Ecology, 2018)의 2.9%에 해당한다. 등급별로는 Ⅴ등급에 목련, Ⅳ등급에는 비술나무(Ulmus pumila L.), 왕벚나무, 등[Wisteria floribunda (Willd.) DC.] 등 3분류군, Ⅲ등급에는 속새(Equisetum hyemale L.), 향나무, 산벚나무(Prunus sargentii Rehder) 등 10분류군, Ⅱ등급에는 개속새(Equisetum ramosissimum Desf.), 꿩고비(Osmunda cinnamomea L.), 애기석위[Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching] 등 15분류군이 확인되었다. Ⅰ등급에는 야산고비[Onoclea interrupta (Maxim.) Ching & P.C.Chiu], 가래나무(Juglans mandshurica Maxim.), 시무나무[Hemiptelea davidii (Hance) Planch.] 등 14분류군이 확인되었다.

특히 Ⅱ등급의 애기석위와 천마의 경우 고산의 북서쪽 사면에서만 발견되어 지속적인 조사와 자생지 보전을 위한 보호 조치가 필요할 것으로 생각된다.

Table 5.

The list of floristic target plants graded Ⅴ to Ⅲ in Jung-do.

기후변화 식물

환경부 지정 국가 기후변화 생물지표 100종(National Institute of Biological Resources, 2024) 중 관속식물은 41분류군이 지정되어 있는데, 그 중 중도에서 확인된 종류는 없었다. 한편, 기후변화 적응대상 식물 300종(Oh et al., 2010)에는 속새, 전나무(Abies holophylla Maxim.), 꼬리조팝나무(Spiraea salicifolia L.), 큰엉겅퀴(Cirsium pendulum Fisch. ex DC.) 등 4분류군이 조사되었으며, 모두 북방계 식물로 확인되었다(Appendix 1).

Shin et al. (2018)은 기후 시나리오를 기초로 북방계 식물의 서식처가 점차 감소해 종풍부도가 낮아질 것으로 예상한 바 있는데, 본 조사지에서 확인된 북방계 식물도 분류군 수는 적지만 기후변화에 따른 자생지 보호가 필요하다고 생각된다.

외래식물 및 생태계교란식물

본 연구에서 확인된 외래식물은 33과 74속 92분류군으로 집계되었다(Appendix 1). 이는 전체 외래식물 618분류군(Kang et al., 2020)의 14.9%에 해당한다. 이 중 사전귀화식물(Arc.)은 은행나무(Ginkgo biloba L.), 메밀(Fagopyrum esculentum Moench), 개비름[Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea] 등 14분류군이 확인되었으며, 잠재침입식물(PIP)의 관심외래식물(CAP)은 일본잎갈나무[Larix kaempferi (Lamb.) Carrière], 은백양(Populus alba L.), 이태리포플라(Populus × canadensis Moench) 등 17분류군, 불확실종(UN)은 다닥냉이(Lepidium apetalum Willd.) 1분류군이다. 침입외래식물(IAP) 중 귀화식물(NP)은 하수오[Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke], 애기수영(Rumex acetosella L.), 소리쟁이(Rumex crispus L.) 등 총 60분류군이 조사되었다.

외래식물 중 사전귀화식물(Arc.)과 귀화식물(NC) 74분류군을 대상으로 한 귀화율과 도시화지수는 각각 18%, 18.3%로 계산되었다. 이는 춘천시 귀화율 7.8%, 도시화지수 24.8% (Han et al., 2009)와 비교했을 때, 귀화율은 월등히 높고, 도시화지수는 낮아 중도에 분포하는 관속식물 대비 귀화식물 수가 많음을 의미한다. 한편, Lee (1986)의 연구에서 중도에 분포하는 외래식물은 37분류군으로 귀화율과 도시화지수는 각각 5.8%, 3.6%로 산출되었는데, 본 연구와 비교해보면 약 38년 동안 귀화율은 약 3.1배, 도시화지수는 약 5.1배 증가한 값이다. 이는 춘천대교 건설, 중도 내 도로 정비, 하중도 내 테마파크와 상중도 내 낚시꾼들 등 외부인의 잦은 출입, 그리고 상중도 내 경작 작물 종류의 변화 등 다양한 원인으로 외래식물 수가 증가했기 때문이라 생각된다.

생태계 교란 야생식물은 환삼덩굴[Humulus scandens (Lour.) Merr.], 미국쑥부쟁이[Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom], 단풍잎돼지풀(Ambrosia trifida L.), 애기수영, 가시박(Sicyos angulatus L.), 돼지풀(Ambrosia artemisiifolia L.) 등 6분류군이 확인되었다(Table 6).

특히 가시박과 환삼덩굴은 구조물 또는 목본식물을 피복시키며 빠르게 성장해 매우 넓은 면적을 차지함으로써 하층 식물을 고사시키는 등 식물 생장에 많은 피해를 주고 있으므로 지속적인 모니터링과 물리적 제거 등의 대책 마련이 필요하다.

Table 6.

The list of ecosystem disturbing plants in Jung-do.

용도

중도에서 확인된 411분류군의 용도(Lee, 1976)를 분석한 결과, 목초용이 157분류군(38.2%)으로 가장 많았고, 다음으로는 식용 143분류군(34.8%), 약용 126분류군(30.7%), 장식용 63분류군(15.3%), 목재용 19분류군(4.6%)의 순으로 나타났다(Table 7). 또 용도가 확인되지 않은 종류도 93분류군(22.6%)이나 되었다.

선행연구(Lee, 1986)에서는 식용이 143분류군(37.7%)으로 가장 많아 차이를 보였는데, 그 이유는 목초용으로 사용되는 식물 종류들이 훼손된 지역과 나대지에 식재되거나 유입되어 빠른 속도로 퍼져나가 분포 면적이 넓어졌기 때문으로 판단된다.

적 요

강원도 춘천시에 위치한 중도 일대의 관속식물상을 2022년 4월부터 2024년 7월까지 총 17회에 걸쳐 조사하였다. 그 결과 확인된 관속식물은 93과 264속 368종 12아종 27변종 4품종으로 총 411분류군이었다. 이 중 특산식물은 6분류군, 희귀식물은 8분류군, 적색목록식물은 3분류군, 그리고 국외반출승인대상 생물자원은 98분류군이었다. 식물구계학적 특정식물은 총 43종류로 나타났다. 산림청 지정 기후변화 적응대상 식물은 4분류군이었으며, 환경부 지정 기후변화 생물지표종은 확인되지 않았다. 외래식물은 92분류군, 그리고 생태계교란야생생물은 6종류였다. 식물의 용도는 목초용 157분류군, 식용 143분류군, 약용 126분류군이 확인되었다. 이상의 결과를 선행연구와 비교한 결과, 전체 분류군 수는 증가하였으나 희귀식물은 감소하고, 귀화식물은 증가해 중도의 도시화가 빠르게 진행되고 있는 것으로 나타났다.